I. De la permaculture à l’informatique

1. La confrontation du design avec les limites planétaires et la décroissance

« Les catastrophes chimiques de Bhopal en Inde (1984), les accidents nucléaires de Tchernobyl (1986) et Fukushima (2011), les affaires de l’amiante ou de la « vache folle » au cours des années 1990 »1 (Jarrige 2016) sont des exemples de catastrophes techniques humaines, voulant contrôler la nature. Ces évènements nous font prendre conscience de notre fragilité en tant qu'espèce vivante sur Terre. Certaines personnes comme Jacques Grinevald, s’intéressent aux sciences, à l’histoire des sciences et au progrès. De ce mélange de disciplines, « le mot « décroissance » [est] introduit par Jacques Grinevald pour traduire le travail du mathématicien et économiste roumain Nicholas Georgescu-Roegen. »1 (Jarrige 2016) La décroissance comme nous l'entendons aujourd’hui est une forme de rejet du productivisme économique grandissant, au sein de nos politiques publiques notamment. L’exemple du mouvement des low-techs illustre bien l’idée de cette décroissance. En fabriquant avec des matériaux soutenables, recyclés et recyclables dans la limite du possible, les low-techs conçoivent des objets simples, résilients et capables, visant à contrer ce productivisme grandissant. Des objets dit « low-techs » sont des objets facilement réparables, peu énergivores et techniquement simples. Ils sont moins performants que leurs concurrents high-tech, mais plus économiques en ressources.1 L’universitaire en histoire contemporaine François Jarrige décrit d’ailleurs la décroissance, dans son livre Technocritique paru en 2016, comme une manière fondamentale de « modifier les instruments techniques par lesquels s’opère notre rapport au monde, en commençant par critiquer le gigantisme, l’absurdité et le caractère non soutenable de nombreux choix techniques du passé et du présent. »1 Le principe de la décroissance, de la critique de la société croissante, s’est vu appliqué en Angleterre depuis 2005 dans une organisation humaine à grande échelle : la ville de Totnes.1 Rob Hopkins, enseignant et formateur à la permaculture et ses étudiants appliquent des exercices de soutenabilité et aspirent à la création du mouvement des « villes en transition ». La ville de Totnes et ses 9 214 habitants en 2021 en sont fondateurs. L’objectif de la ville est d’atteindre l’autonomie énergétique et alimentaire. Totnes donne l’exemple des possibles et est la tête de proue de ces villes en transition. Ainsi, la ville veut préparer l’humanité à l’ère de l’après-pétrole1, grâce à la décroissance.

« Alors que la technique devait initialement nous sauver, permettre aux sociétés humaines de se protéger contre les risques naturels, contre la pression de l’environnement, un nombre croissant d’observateurs constatent que c’est l’inverse qui se produit. Comme le suggère l’apparition des notions d’« anthropocène » ou de « planetary boundaries » (limites planétaire) dans les milieux scientifiques, nous sommes désormais entrés dans une nouvelle ère géologique où l’agir technique humain est devenu une force géophysique dans un « système Terre » fermé et aux équilibres fragiles »1 (Jarrige 2016). La technique comme une barrière de contrôle et comme un moyen de progrès de l’humanité, sont les deux fondements qui définissent le technosolutionnisme. Il s’agit du regard porté sur la capacité de nos technologies présentes mais surtout futures à résoudre des problèmes d’ordre sociaux, environnementaux ou encore économiques, de manière pérenne et aveugle. La technocritique à l’inverse, questionne la technologie sur les aspects précédemment cités. Elle est amenée notamment à examiner comment nos relations sociales évoluent au contact de nos technologies, ou encore comment celles-ci creusent ou renforcent les inégalités économiques ou géographiques, mais aussi par exemple la surveillance, la gouvernance et les dérives potentielles de ces dites technologies. La technocritique cherche en somme à être nuancée et informée sur le développement des technologies, mais aussi sur leurs utilisations et leurs adoptions. Henry Cole et John Ruskin débattent déjà sur l’avènement des techniques au cours du XIXe siècle. Alors même que les ordinateurs n’existent pas, et que les mathématiciens mettent au point les prémices de ce que seront les calculateurs dans les années 1900. Henry Cole était un pragmatique qui croyait en la réconciliation de l'art et de l'industrie. Il voyait dans l’industrialisation un moyen d’améliorer la qualité de vie par la production d’objets bien conçus et abordables. En organisant la Grande Exposition de 1851, il promut l’idée que l’éducation artistique pouvait élever le goût du public et améliorer la production industrielle. Cole cherchait à intégrer la beauté dans les produits manufacturés tout en restant fidèle aux impératifs économiques et pratiques de son époque. Son regard sur la technologie pourrait presque s'apparenter à celui d’un technophile, c’est-à-dire à une personne qui célèbre le progrès technologique. John Ruskin quant à lui, était farouchement opposé à l'industrialisation et à la standardisation des productions qu'elle engendrait. Il voyait dans l'artisanat et les techniques traditionnelles une expression essentielle de l'humain, en valorisant le travail manuel comme source de beauté et de moralité. Ruskin rejetait la production industrielle de masse et revendiquait une société où les artisans pourraient s’épanouir, inspirant ainsi des personnes comme William Morris et le mouvement Arts & Crafts, qui prône un retour à l’artisanat et à la qualité du travail manuel, vis-à-vis de l’industrialisation déshumanisante. Il a jeté les bases de réflexions sur le rôle du design dans une société plus équitable, avec des notions telles qu’une production éthique, la simplicité et les matériaux naturels.

Un point de non retour quant au développement de nos technologies a été franchi depuis la révolution industrielle, avec comme première date notable, 1769, pour le dépôt de brevet de la machine à vapeur de James Watt. En 1913 débute le cycle de perturbation de l’azote grâce à l’agriculture industrielle et ses engrais chimiques qui gagnent du terrain. La constitution de l’atmosphère est modifiée en 1945 à cause des explosions des bombes nucléaires à Hiroshima et Nagasaki. Presque vingt années plus tard encore, en 1964, nous mesurons encore leurs effets sur les sols. En 2004 un clou d’or (point stratotypique mondial) est planté entre deux étages géologiques, faisant office de marqueur dans le temps de l’Anthropocène. Cette nouvelle époque géologique possède en réalité deux ruptures fondamentales. L’une est spatiale et l’autre est temporelle puisqu’une action exécutée aujourd’hui verra sa réaction dans 60 ans.1 Donna Haraway appuie sur le fait que « L’Anthropocène est la marque de discontinuités sévères ; ce qui vient après ne sera pas comme ce qui a précédé. »1 À l'inverse de l’Holocène, qui permettait encore aux espèces non-humaines de vivre dans leurs refuges naturels foisonnants,1 « un nom comme Anthropocène est la destruction des lieux et des temps de refuge pour les peuples humains et autres créatures. »1 (Haraway 2016) C’est-à-dire que avons transitionné d’une ère préindustrielle (avant le XVIIIe siècle) où tous les êtres vivants de la Terre cohabitent plus moins ensemble, en ayant un certain équilibre, à une ère où l’être humain a commencé à dégrader en tous points les habitats et les écosystèmes des autres êtres vivants.

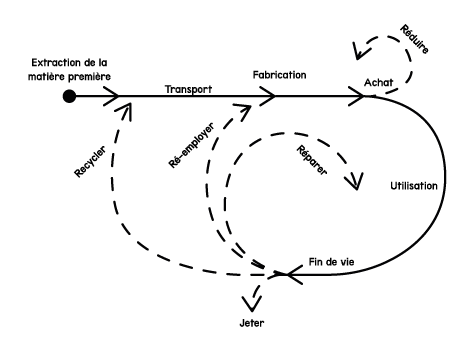

La décroissance cherche donc à réduire volontairement la production et la consommation pour répondre aux limites écologiques de la planète et aux inégalités sociales. Elle s’oppose à la logique de croissance économique infinie, qui est jugée insoutenable dans un monde aux ressources limitées. La décroissance aspire aussi à construire une société où le bien-être humain ne dépend pas de l'accumulation matérielle et encourage des modes de vie plus simples, une relocalisation des activités, une sobriété énergétique, et une valorisation de la coopération plutôt que de la compétition. La permaculture se trouve exactement dans cette veine de décroissance. Dans son livre « Éloge du carburateur », Matthew Crawford fait une analogie pertinente à propos des systèmes agricoles qui permet d’appréhender la permaculture. Il y dit que l’agriculture industrielle impose sa vision à la terre avec des méthodes données et précises. La terre n’est plus qu’un espace abstrait sur lequel l’agriculteur planifie ses actions. Le sol n’est plus ici qu’une surface passive et docile. L’agriculture traditionnelle à l’inverse, adapte ses projets en fonction de son sol. Les contraintes d’un sol vivant sont fortes et force l’artisan à rester humble dans sa démarche.1 La permaculture est donc un concept traditionnel d’agriculture durable et autosuffisant (opposée à l’agriculture intensive industrielle). De par l’étude minutieuse de la terre, la permaculture se veut proche des écosystèmes et minimise ainsi l’impact de l’agriculteur sur la destruction des refuges pré-existants. Comme pour le low-tech et le high-tech dans l’informatique (nous reviendrons sur ces termes plus tard), la permaculture veut prendre à contre-pied le système agricole à grande échelle, celui d’un gigantisme non soutenable. La permaculture est un système de conception agricole qui a évolué à partir des idées de Bill Mollison et David Holmgren dans les années 1970. Le terme « permaculture » est une contraction des mots « permanent » et « agriculture ». La permaculture vise donc à créer des environnements durables, résilients et plus ou moins auto-entretenus. Il s’agit dès lors de protéger l’environnement, conserver les ressources naturelles et de maintenir la biodiversité et la régénération des sols. La pratique vise à minimiser l’impact négatif sur l’écosystème, tout en créant des méthodes qui répondent aux besoins humains, de manière éthique et équitable.1

L’approche de la permaculture peut être en totalité être holistique et transversale. Aau milieu du XIXe siècle où des débats et des critiques étaient émises sur la technique, et où la question de la décroissance en design se posait avec le mouvement Arts & Craft, pourquoi ne pas partir du même postulat mais sur la technologie cette fois-ci ? Force est de constater que la croissance jusqu’à aujourd’hui n’a pas réellement faibli. Notre consommation de données grâce à l’informatique personnelle et internet n’a jamais été aussi forte. « L’humanité produit chaque jour 2,5 quintillions d’octets de nouvelles données, selon IBM (soit 2 500 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 octets). La production mondiale de données numériques (articles, chansons, vidéos, etc.) devrait augmenter de 40 % par an entre 2023 et 2028. »1 La technologie, entre autres, explose et des innovations ou peut-être plus exactement du versioning semblent nous inonder chaque nouvelle année. Jusqu’à quel point allons-nous continuer cette croissance technologique et la miniaturisation des composants ? Avons-nous besoin de cette croissance toujours plus forte aujourd’hui ? Et demain ? Pourquoi ne pas appliquer les valeurs de la permaculture et de la décroissance à l’informatique et ainsi trouver une forme raisonnable de consommation technologique ?

- 1 - Jarrige, François. 2016. Technocritiques: du refus des machines à la contestation des technosciences. La Découverte-poche. Paris: la Découverte. Chapitre 12, p. 313.

- 2 - Ibid. p. 337

- 3 - Bosqué, Camille. 2024. Design pour un monde fini. Carnets Parallèles. Premier Parallèle. p. 103

- 4 - Jarrige, François. 2016. Technocritiques: du refus des machines à la contestation des technosciences. La Découverte-poche. Paris: la Découverte. Chapitre 12, p. 338.

- 5 - Ibid. p. 339

- 6 - « Totnes ». 2023. In Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Totnes&oldid=208689445.

- 7 - Jarrige, François. 2016. Technocritiques: du refus des machines à la contestation des technosciences. La Découverte-poche. Paris: la Découverte. Chapitre 12, p. 313.

- 8 - Fabienne Denoual, maître de conférence en design à l’Université Toulouse Jean Jaurès, membre de l’Atelier d’Écologie Politique (Atécopol) et du laboratoire LLA Créatis. et associée de la SCIC Lune Bleue. Dans le cadre du cours Arts et écologie, séances 7.

- 9 - Haraway, Donna. 2016. « Anthropocène, Capitalocène, Plantationocène, Chthulucène. Faire des parents ». Traduit par Frédéric Neyrat. Multitudes 65 (4): p.76. https://doi.org/10.3917/mult.065.0075.

- 10 - Ibid.

- 11 - Ibid.

- 12 - Crawford, Matthew B. 2009. Éloge du carburateur essai sur le sens et la valeur du travail. La Découverte. p.101.

- 13 - « Permaculture ». 2023. In Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Permaculture&oldid=210509409.

- 14 - 5 chiffres pour comprendre la « submersion » numérique », s. d.

2. Le permacomputing, pour la décroissance de l'informatique

« Le permacomputing est à la fois un concept et une communauté de pratiques orientés autour des problématiques de résilience et de régénérativité des technologies informatiques et réseaux inspirées de la permaculture. » 1 (« permacomputing wiki », s. d.) Le mot permacomputing est apparu en 2020 pour la première fois par le clavier de Ville-Mathias Heikkilä, de pseudonyme Viznut. Ville-Mathias est né en 1979 en Finlande. Artiste et programmeur, il est surtout connu pour son travail dans la demoscene (scène démo), un mouvement de sous-culture informatique axé sur la création de démos (qui sont de courtes présentations multimédias destinées à montrer les capacités graphiques et musicales des ordinateurs). Ses contributions

au mouvement ont permis à mettre en avant l'idée que la créativité peut s'épanouir dans des environnements informatiques avec des contraintes strictes. Il a également exploré d’autres formes d’arts numériques et partage ses réflexions sur la culture informatique à travers internet. Viznut fait un tour d’horizon sur des groupes ou des personnes dont les idées se rapprochent des siennes par rapport à l’informatique, à la société de consommation, et à la décroissance. Il recense principalement des projets autour de la résilience technologique, comme le workshop Limits ou le réseau social Merveilles.town, mais aussi Wim Vanderbauwhede et son essai Frugal Computing, ou encore le Low-tech Magazine. Pour être plus exhaustif, même si nous reviendrons en détail sur certains de ces mouvements, Ville-Mathias Heikkilä déplore le manque d’unité et de communication entre ces groupes qui partagent plus ou moins les mêmes idées : salvage computing, vernacular computing, frugal computing, collapse computing, solarpunk, cyberpunk, libre de droit, maker, hacker, low tech, … Il propose de se rassembler autour du mot « permacomputing ». 1 Ce mot valise est composé de « permaculture » et de « computing » (informatique). On comprend donc la volonté de transférer les valeurs et les idées de la permaculture à l’informatique, c’est-à-dire la durabilité, la résilience, le rendement énergétique, ou encore la préservation de l’environnement et de la biodiversité, autant que possible. Ce nouveau mot fait aussi son apparition en pleine ère covid (2020-2021), au moment où une partie importante de l’humanité se voyait contrainte d’utiliser l’outil informatique.

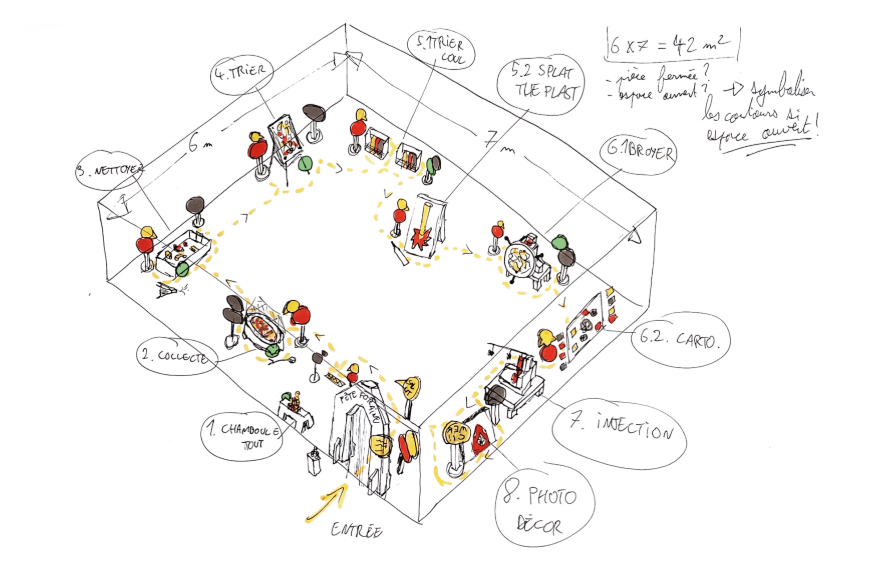

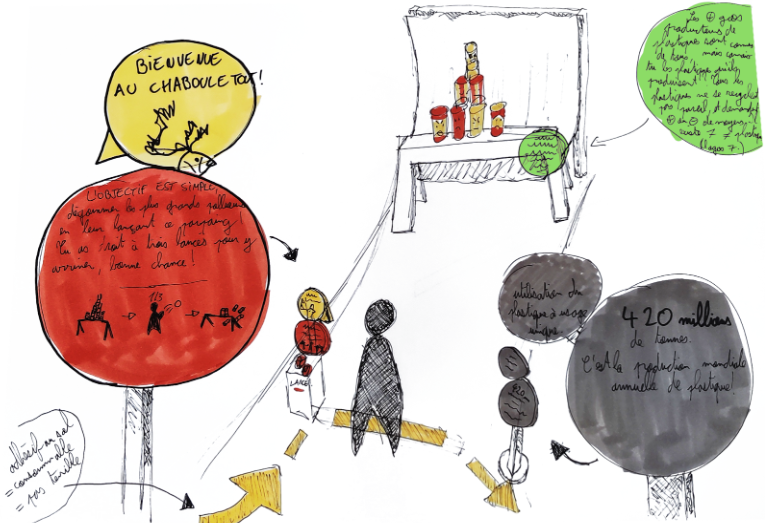

Des communautés construisent déjà des structures qui reprennent les idées de Viznut. Lors de ma recherche de stage sur le réemploi de l’informatique à Toulouse, mon moteur de recherche a tout de suite fait émerger l’association de recyclerie numérique qu’est la Rebooterie.Basée à Toulouse, cette association est fondée en 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19, dans le même temps que Ville Matias décrit sont permacomputing. Inspirée par les initiatives de réparation de vélos, elle se consacre à la réparation et à la maintenance d'ordinateurs et d'autres appareils électroniques. Fonctionnant sur le principe du don de matériel, elle offre un espace où les bénévoles partagent leurs connaissances en informatique pour aider les individus à réparer leurs équipements. En mettant l'accent sur la réutilisation et la réparation plutôt que sur le remplacement, la Rebooterie vise à réduire le gaspillage électronique et à promouvoir une consommation plus responsable des technologies numériques. Le logo en forme de potion remplie de pixels et le nom de « Rebooterie » d’ailleurs, sont inspirés du rebouteux, le médecin d'antan, du « boot » qui est le terme anglais pour désigner le démarrage d’un appareil informatique, et du « reboot », l’anglicisme de redémarrer. Étant en parfait accord avec le sujet de ma recherche sur le permacomputing, nous nous sommes rencontrés pour faire connaissance et discuter (retrouvez en annexes l'entretien complet).

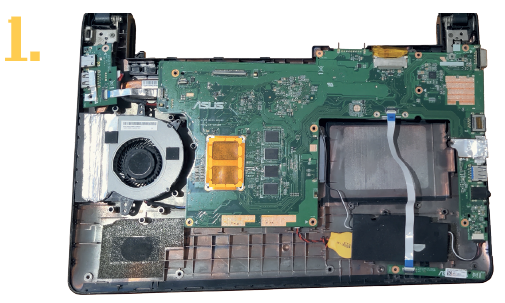

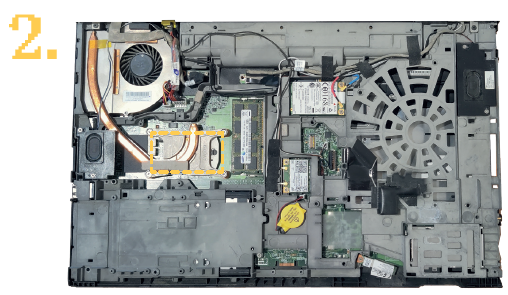

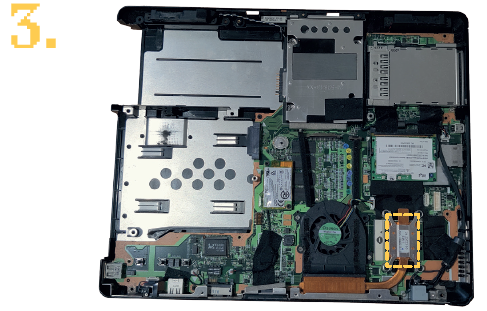

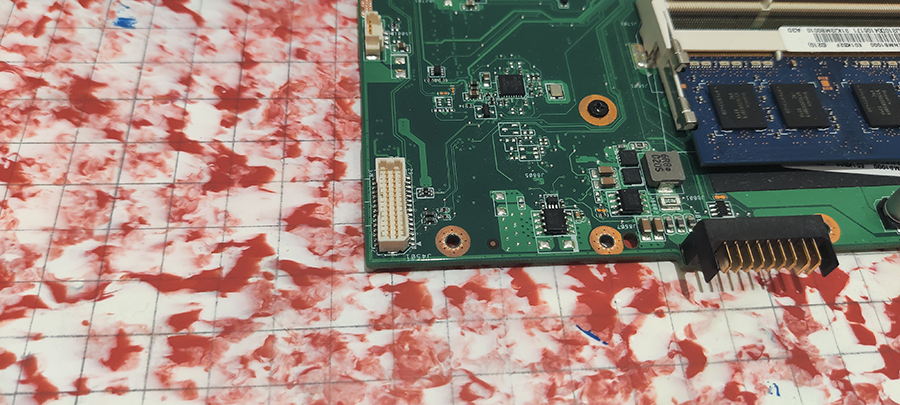

Pendant un mois j’ai participé à la vie de l’association et j’ai été assigné à certaines tâches. J’ai pris part à l’animation des ateliers pour acquérir de l’expérience dans le domaine du hardware et du software. J’ai appris énormément de manipulations en aidant à réparer et en écoutant les problématiques et les solutions proposées par les participants, lors des ateliers d’auto-réparation notamment. Tous les problèmes sont uniques et il y a souvent plusieurs manières de les résoudre, ce qui est exaltant. Cette période riche m’a éclairé sur les problématiques réelles rencontrées par les utilisateurs dans leur vie quotidienne et prosaïque. Certains points récurrents que j’ai relevés seront d'ailleurs observés plus loin dans cet écrit. Voici ceux rencontrés le plus fréquemment lors des ateliers d’auto-réparation :

- l’ancienneté du matériel, qui n’évolue pas au même rythme que les mises à jours logicielles,

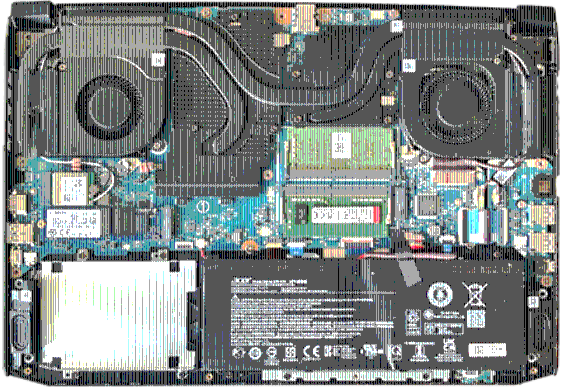

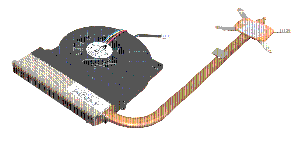

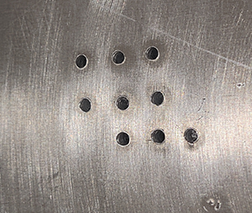

- la surchauffe liée à la négligence de l’appareil, l’accumulation de poussière et autres poils qui enrayent et empêchent un refroidissement efficace de la machine,

- les logiciel (bugs, virus, écran bleu de la mort), qui sont en conflit avec d’autres ou qui se sont mal installés, provoquant des dysfonctionnements,

- l’alimentation électrique défectueuse (batterie, alimentation, ou sa connectique).

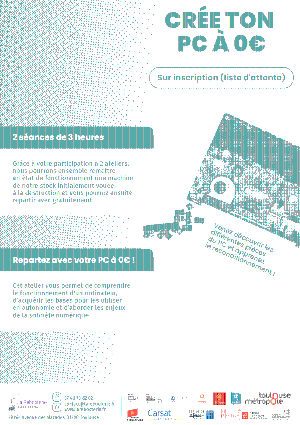

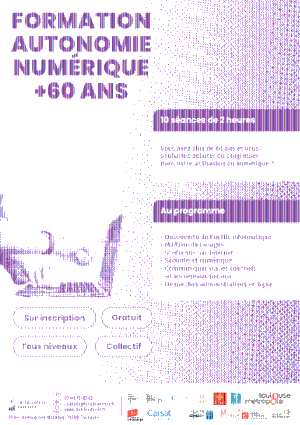

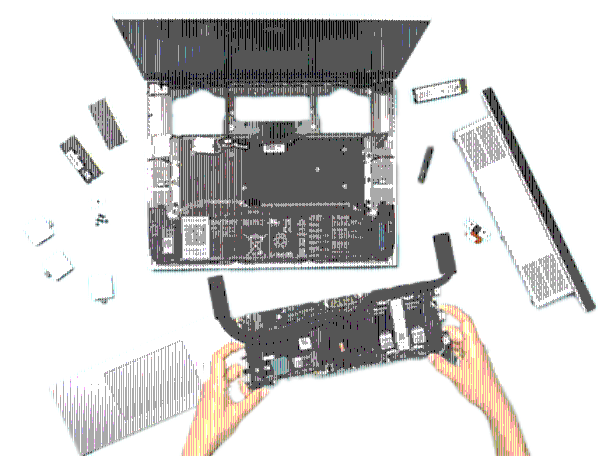

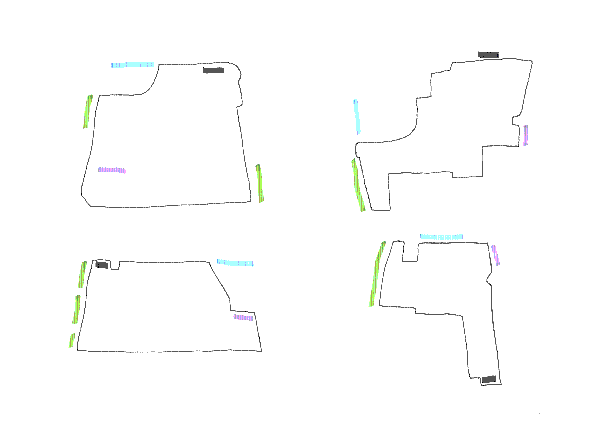

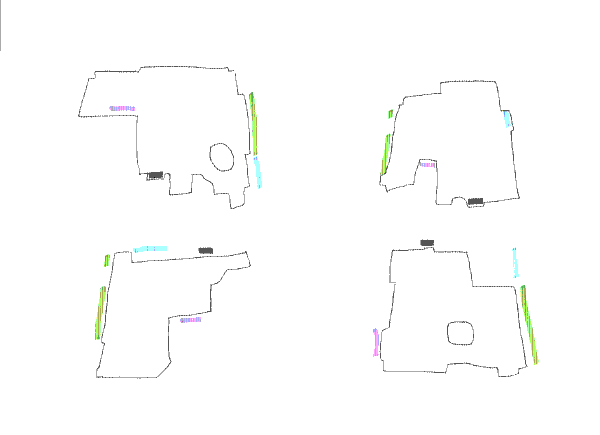

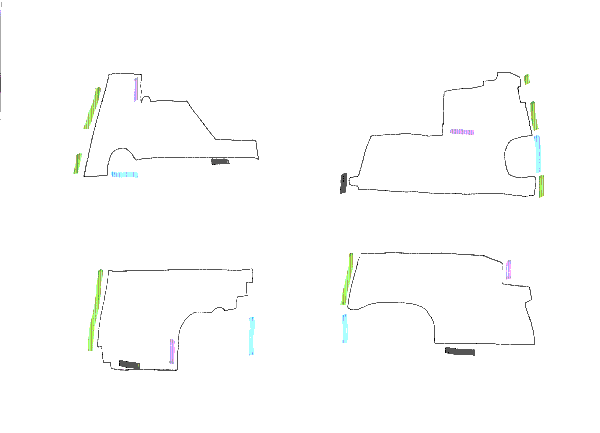

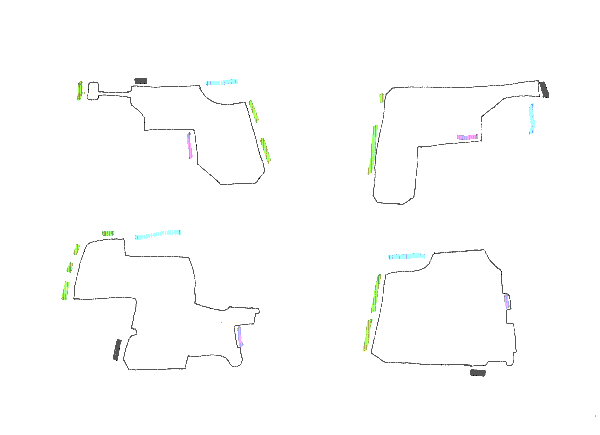

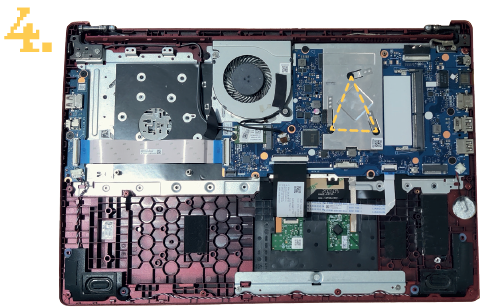

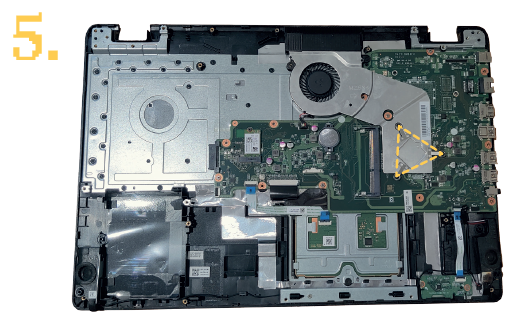

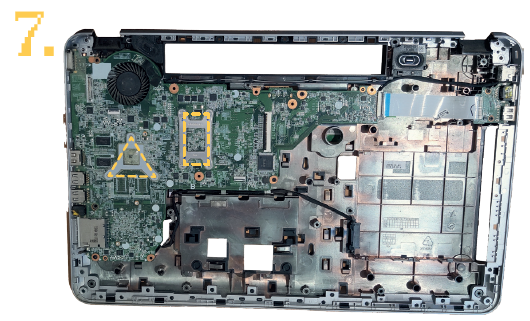

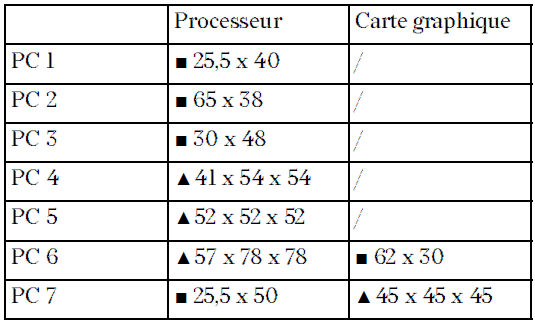

L’association est un vrai terrain de jeu pour les hackers, les makers, ou bien les bricoleurs qui font partie de l’association. L’association reçoit des dons de matériel et doit ensuite les remettre en état de marche pour certains ateliers. Ces temps appelés « de reconditionnement » (ou « recoco », pour les habitués) est un moment convivial de diagnostiques et de réparations d’appareils en tout genre (smartphone, tablette, ordinateur portable, unité centrale, …). C’est à ce moment, comme Camille le dit, qu’on va « frankensteiniser » les PC ! (On ne parle pas de zombie computing. Le zombie computing est une machine zombie, c’est-à-dire qu’elle est contrôlée à distance par un cybercriminel malveillant). À côté de toute la partie hardware, j’ai été chargé de revoir la communication hétérogène de l’association. Disposant déjà d’une charte graphique, j’ai opéré un simple lifting des documents. Le semainier et le planning du mois ne sont pas encore sur la même longueur d’onde, mais les salariés connaissent les logiciels de PAO (publication assistée par ordinateur) libre de droit comme Scribus s’ils souhaitent faire des changements. Les affiches ensuite ont été un plus gros travail. L’idée était de trouver un principe simple à reproduire par les bénévoles ou les salariés. Ainsi, ils sont maîtres de leurs visuels de communication. Chaque atelier principal (décrit précédemment) a droit à une affiche. Elle sera placardée sur la devanture du local. Chaque couleur correspond à un atelier : ce principe permet aux participants de se repérer facilement sur le semainier. Cependant, certaines couleurs posent des problèmes de lisibilité et sont à revoir.

J’ai pu tirer une grande expérience concrète de la réparation électronique. Ainsi, j’ai pu identifier exactement les propos de Viznut et du permacomputing transpirer à travers des ateliers de la Rebooterie. Ce stage confirme mon idée, l’industrie de l’informatique doit évoluer. François Jarrige nous le disait plus tôt dans cet écrit, le problème des technologies industrielles solutionnistes devient de plus en plus problématique.1 Ajouter de la technologie partout et pour tout ne fait aucun sens. On trouve aujourd’hui toutes sortes de gadgets technologiques, ou du moins électroniques dans nos habitats.1 Qu’il s’agisse d’une cuillère de peser, ou d’un tapis piano pour pieds dans nos toilettes, ces appareillages utilisent des puces (chips) produites à l’autre bout du monde (principalement Taiwan dans l’entreprise TSMC), composé de ressources extraient en Afrique ou ailleurs, dans des conditions terribles et par les personnes vivant sur place.1 Aussi, « si les préoccupations environnementales n’étaient pas absentes auparavant, elles se généralisent et sont requalifiées au cours des années 1970, notamment sous l’effet de la médiatisation croissante de catastrophes écologiques. »1

Le technosolutionisme est la confiance que nous offrons à la technologie pour résoudre un problème. Les politiques voient les énergies renouvelables ou encore le nucléaire comme une solution aux énergies fossiles. En 2010 en Europe, les plus sceptiques à la question du technosolutionnisme sont la Finlande, la France et la Suisse. 57 % soit la majorité des habitants de ce territoire répondent négativement « à la question de savoir si la science et la technologie peuvent résoudre les problèmes des sociétés contemporaines. »1 (François Jarrige 2016) Le fondateur de la revue The Ecologist diffusée à 500 000 exemplaires Edward Goldsmith publie en 1972 le rapport « Changer ou disparaître ». Goldsmith écrit alors que « l’accroissement de la technosphère ne peut avoir lieu qu’au détriment de la biosphère. »1 La biosphère recule donc à chaque fois que la technologie débute une nouvelle entreprise. Le permacomputing ne se veut pas technosolutionisme, mais il utilise la technologie d’aujourd’hui et d’hier pour penser celle de demain.

Le terme de « technosphère » est employé puisque l’ordinateur et la culture du numérique ne sont pas encore concrètement théorisés au moment de la sortie de ce papier au début des années 1970. « La culture numérique (ou cyberculture) est un mode de pensée qui vise à comprendre et à analyser les défis et les enjeux liés au monde numérique dans lequel nous vivons. Les utilisateurs des outils numériques développeraient de nouvelles façons de créer et de communiquer. Ils dépassent le monde réel et inventent de nouvelles formes de penser et d’agir. Le numérique devient alors une véritable culture, avec des enjeux sociaux, politiques et éthiques. » 1 (Dubasque 2019) Le numérique est d’après le dictionnaire Larousse « la représentation d’informations ou de grandeurs physiques au moyen de caractères, tels que des chiffres, ou au moyen de signaux à valeurs discrètes. Cela se dit des systèmes, dispositifs ou procédés employant ce mode de représentation discret, par opposition à analogique. » 1 La pratique en tant que telle du numérique réside donc dans les actions d’un opérateur sur une technologie informatique des NTIC ou TIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication). Nous parlons actuellement de révolution numérique comme « une mutation culturelle à l’origine de larges bouleversements dans notre perception du monde. » 1 (Dubasque 2019) C’est en 2005 pendant le Sommet mondial sur la société de l’information que le terme de révolution a vu le jour. Ce sommet mondial avait pour objectif d'analyser les transformations sociales et économiques importantes causées par l'utilisation généralisée des technologies de l'information et de la communication dans divers domaines de l'activité humaine.1 Il en a aussi été retenu que la technologie et la société ne sont pas des entités distinctes et autonomes : elles interagissent constamment, sont étroitement liées et se nourrissent mutuellement. 1 Des changements et des mutations s’opèrent doucement en même temps dans les deux parties, au fur et à mesure du temps. Les nouvelles machines informatiques changent nos usages envers nous-même et celles-ci, tout autant que les nouveaux moyens d'interagir avec elles, changent la conception de nos nouveaux outils technologiques.

Notre pratique du numérique dans l'hémisphère Nord (riche) de la planète nous laisse le luxe de réfléchir à ces problématiques, à l’inverse du Sud, qui, quant à lui, doit vivre dans cette réalité de la pauvreté. « D’un côté la technique, qui n’est jamais neutre, impose certaines contraintes de maniement et est porteuse de procédures opératoires. […] Du côté de la société, on sait depuis quelque temps déjà que les techniques sont ancrées dans le social, sont insérées dans des systèmes de valeurs. » 1 (Rieffel 2014) De plus, les utilisations s'intègrent dans diverses pratiques familiales, scolaires et professionnelles déjà établies, s'adaptant aux routines et évoluant dans des contextes économiques, sociaux et culturels spécifiques à chaque pays. 1 Le permacomputing s’inspire et partage des valeurs transversales à de nombreux groupes et mouvements vieux de plusieurs dizaines d’années maintenant. Viznut est né en 1979, encore dans la génération X, à l’aube de l’Y. Pour mieux comprendre le positionnement d’Heikkilä vis-à-vis de l’informatique et de sa pratique ancré dans un contexte sociétal d’un moment donné, nous allons reprendre les définitions des trois dernières générations de Didier Dubasque dans son livre Comprendre et maîtriser les excès de la société numérique, paru en 2019. 1 La génération X : L'écrivain canadien Douglas Coupland a popularisé cette expression « Génération X » en 1991. Cette génération au faible taux de natalité suit celle des baby-boomers de l’après-guerre. Elle a vécu la rareté de l’emploi et les contrats précaires. Cette génération a posé les bases de la recherche d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. C’est aussi la génération qui a grandi devant les écrans de télévision. La génération Y : L’origine de ce terme a plusieurs attributions. Pour les uns il vient de la génération précédente, pour d’autres, il pourrait venir de la phonétique anglaise de l’expression « Y » (Why), signifiant « pourquoi ». Cette génération, née entre 1980 et 2000, est plutôt celle des écrans d’ordinateurs et de la perte d’influence de la télévision. Elle était jeune lors de l’apparition des premiers outils informatiques mais en a très rapidement intégré les usages. On appelle aussi ce groupe les digitales natives car ils sont nés avec le numérique et ont accompagné ses différentes formes. Le jeu vidéo est pour eux un divertissement banal, au contraire de la génération X. La génération Z : Cette génération, née entre 1997 et 2012, est également nommée « génération C » pour « communication », « collaboration », « connexion » et « créativité ». Elle a grandi avec la technologie et surtout avec les réseaux sociaux. Cette génération considère qu’il n’y a plus ou très peu de barrières entre vie personnelle et vie professionnelle. Tout se mélange dans un monde où les plates-formes sociales régissent le quotidien. La génération Z est encore plus numérique que la génération Y.

Ville-Mathias est donc né avec les écrans d’ordinateurs et a participé à la modélisation du numérique que nous connaissons aujourd’hui. De ce fait, il a vécu l’avènement de l’informatique mais aussi les catastrophes technologiques humaines. C’est pourquoi il a rassemblé ses idées dans un écrit en 2020, qu’il a précisé en 2021, pour espérer sauver son informatique. Pour nous y faire voir plus clair, Viznut nous propose des points clés qui définissent le permacomputing 1 :

- Prendre soin de la vie

- Prendre soin des puces (électroniques)

- Rester simple et petit

- Espérer le meilleur, se préparer au pire

- Rester flexible

- Construire sur des bases solides

- Amplifier la prise de conscience

- Être transparent

- Répondre aux changements

- Tout a sa place.

Nous reviendrons sur la plupart des ces points au fil de cet écrit. Toutefois, on peut noter que cette liste n’est pas composée que de principes pragmatiques purs et durs appliqués à l’informatique. « Prendre soin de la vie » par exemple, n’est pas inscrit tout en haut de la liste par hasard, et n’a pas de rapport réel avec l’informatique de prime abord. Ce point doit être lu au sens large, pour être ensuite appliqué à un autre domaine. C’est en prenant soin de la (sa) vie que nous nous rendons attentifs aux détails de celle-ci. Ainsi, nous sommes plus aptes à appréhender et à nous confronter à des problématiques tangibles, telles que celles présentes dans nos appareils domestiques, mais tout aussi bien celles présentes dans notre société (proche, comme notre cercle familial, ou à plus grande échelle). Le permacomputing est un mouvement politique engagé, qui touche avant tout, certes à l’informatique, mais tout autant à l’humain, et à la société dans son ensemble. Il s’agit de l’humain et de l’informatique ensemble, et non pas l’humain d’un côté, et l’informatique de l’autre, telle une entité autonome. Le mouvement du permacomputing étant récent, ses bases sont amenées à se mouvoir, au fur et à mesure que la communauté la composant s’accroît. Les points de Viznut sont les siens et ne visent pas à la résolution de problèmes d’après le wiki du mouvement. 1 Pourquoi et comment pouvons nous alors les confronter à la réalité actuelle de l’informatique et des ressources humaines et terrestres, qui font que la technologie aujourd’hui soit critiquée ? C’est bien là l'objectif du permacomputing, être engagé dans une lutte environnementale et sociétale de l’informatique.

- 15 - « permacomputing wiki ». s. d. Consulté le 29 octobre 2023. https://permacomputing.net/.

- 16 - Heikkilä « Viznut », Ville-Mathias. 2021. « Permacomputing Update 2021 ». 2021. http://viznut.fi/texts-en/permacomputing_update_2021.html.

- 16 - Ibid.

- 18 - RTS - Radio Télévision Suisse, réal. 2025. Pourquoi on achète autant de gadgets inutiles ? | RTS. https://www.youtube.com/watch?v=e4W1gmqVYSM.

- 19 - ARTE, réal. 2025. La guerre des puces | ARTE. https://www.youtube.com/watch?v=ontJn5ZLHj8.

- 20 - Jarrige, François. 2016. Technocritiques: du refus des machines à la contestation des technosciences. La Découverte-poche. Paris: la Découverte. Chapitre 10, p. 273.

- 21 - Jarrige, François. 2016. Technocritiques: du refus des machines à la contestation des technosciences. La Découverte-poche. Paris: la Découverte. Chapitre 12, p. 311.

- 22 - Ibid. Chapitre 10, p. 274

- 23 - Dubasque, Didier. 2019. Comprendre et maîtriser les excès de la société numérique. Politiques et interventions sociales. Rennes: Presses de l’École des hautes études en santé publique. p. 20.

- 24 - Larousse, Éditions. s. d. « Définitions : numérique - Dictionnaire de français Larousse ». Consulté le 14 avril 2024. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ %num % %C3%A9rique/55253.

- 25 - Dubasque, Didier. 2019. Comprendre et maîtriser les excès de la société numérique. Politiques et interventions sociales. Rennes: Presses de l’École des hautes études en santé publique. p. 19.

- 26 - Ibid.

- 27 - Rieffel, Rémy. 2014. Révolution numérique, révolution culturelle ? Gallimard. Folio actuel. p.41-42

- 28 - Ibid.

- 29 - Ibid. p. 43.

- 30 - dubasque, Didier. 2019. Comprendre et maîtriser les excès de la société numérique. Politiques et interventions sociales. Rennes: Presses de l’École des hautes études en santé publique. p. 21.

- 31 - « permacomputing wiki ». s. d. Consulté le 29 octobre 2023. https://permacomputing.net/.

- 32 - Ibid.

3. Les idées du permacomputing à l’ère du Chthulucène

« Certains, comme le chercheur en design Alain Findeli, affirment que la mission du designer est de maintenir ou d’améliorer l’habitabilité du monde. Il s’agirait par exemple de faire en sorte que les personnes qui utilisent des objets, des services ou des interfaces n’en soient pas uniquement des usagers, mais soient en mesure de les comprendre, de se les approprier, voire de les interpréter d’une manière ouverte, qui autorise et prévoit les détournements, les variations, le jeu, le braconnage. » 1 (Bosqué 2024) Pourquoi est-il important de laisser à l’usager le pouvoir de comprendre l’objet ? Comprendre les choses est un droit. Si cette chose est cachée c’est qu’il y a des raisons. Dans le cadre d’un ordinateur, les plans des puces et des circuits électroniques peuvent être cachés pour des raisons de propriété. Ce niveau est déjà questionnable par rapport à celui du document secret défense. Pourquoi ne pas permettre à quiconque d’être curieux sur des parties qui composent mon objet et de le rendre open source ? 1 D’abord parce qu’il est plus difficile de se faire pour certains objets que d’autres. Même s’il existe aujourd’hui des logiciels open source, le matériel ouvert se fait plus discret. Nous y reviendrons dans les chapitres suivants ensuite,parce que dans notre cas, les puces deviennent le nouveau pétrole, et par extension tous les maux qui s'ensuivent : économiques, sociales, environnementales, politiques et géopolitiques, éthiques, …1

Le permacomputing s’inscrit parfaitement dans les dires d’Alain Findeli et de l’habitabilité du monde. En effet, étant donné que notre monde est régi par l’informatique, il est primordial de le comprendre et faire en sorte que celui-ci ait le moins d'impact négatif possible sur nos vies. Or, l’université de Lancaster, au Royaume-Uni, a mené une étude publiée le 10 septembre 2021 sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre au regard de la fabrication, de l’utilisation, et de la fin de vie des objets de l’informatique et des NTIC. 1 Le résultat démontre que nos objets technologiques comme nos ordinateurs, nos smartphones, ou encore nos télévisions ou tout autre objets connectés, sont responsables à hauteur de 2,1 à 3,9 % des émissions à effet de serre globales mondiales. Si la croissance actuelle du marché du numérique continue ainsi, « d’ici 2040 l’informatique sera la cause de 14 % des émissions globales mondiales » 1 (Grindle 2023), comprenant toujours tout le cycle de vie de nos appareils. Au-delà des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, le problème des déchets informatiques se pose. Nous remplaçons nos appareils qui fonctionnent toujours par des modèles encore plus puissants que nécessaires. Pour les particuliers, la durée de vie moyenne d’un smartphone avant remplacement est de deux ans et demi (le smartphone peut en réalité aussi être comparé à un micro-ordinateur). Pour les professionnels, la durée de vie moyenne des serveurs dans les data-centers est comprise entre trois et cinq ans.1 Tous ces appareils sont dans la très grande majorité encore fonctionnels.

En informatique, tout comme en agriculture, les solutions aux problèmes consistent souvent à renforcer le contrôle d’un processus, ce qui implique fréquemment une augmentation de la consommation de ressources. En revanche, la permaculture privilégie des approches qui laissent la nature agir, en limitant la dépendance à l'énergie artificielle. Heikkilä identifie des parallèles entre les méthodes ingénieuses des praticiens de la permaculture et celles des hackers (un point qui sera approfondi plus tard). Il souligne que la véritable justification de l'existence des ordinateurs réside dans leur capacité à accroître le potentiel humain pour soutenir et régénérer les écosystèmes. 1 (fabbula, s. d.) Or, et c’est bien ici que l’opposition se crée, puisque Edward Goldsmith nous disait que « l’accroissement de la technosphère ne peut avoir lieu qu’au détriment de la biosphère. » 1 (Jarrige 2016) Le permacomputing a comme objectif de renverser ce propos. Cependant les chiffres d’aujourd’hui donnent toujours raison à Goldsmith, puisqu’en 2023 ce sont environ 485 câbles sous-marins soit 1,4 million de kilomètres (presque deux allers-retours Terre-Lune) uniquement pour internet (sans parler des antennes et des datacenters). Ces câbles ravagent les fonds marins lors de leurs poses. Les mines qui extraient les précieux composants de nos appareils polluent massivement l’air, les sols et les eaux environnantes. Les populations locales en payent le prix sur leur santé, tout comme la faune et la flore. Un français par exemple équivaut à près d’une tonne par an de ressource pour la fabrication de ses équipements numériques. On appelle les équipements numériques personnels des terminaux utilisateurs. En France, la moyenne de ces dispositifs est de 10 par personne. Cela comprend nos smartphones, nos télévisions, nos ordinateurs, nos tablettes, nos box internet, et tout ce qui est dit intelligent, donc comprenant des puces. De plus, les terminaux utilisateurs sont ceux qui consomment le plus d’énergie, du fait de leur immense quantité en service. Cela représente 60 % de l’électricité mondiale, parmis laquelle 80 % est issue d’énergie fossile. La majorité de ces énergies fossiles sont dues à la fabrication des appareils, à l’instar de la Chine, qui utilise le charbon pour produire son électricité. De plus, les terminaux utilisateurs représentent à la hauteur de 75 % des ressources extraites pour la fabrication de matériels informatiques. Pour un ordinateur portable de 2 kilogrammes, c’est 800 kilogrammes de terre à extraire et plus de 1000 litres d’eau. La raréfaction des métaux dans les sols demande de creuser plus pour la même quantité qu’auparavant. On retrouve dans ordinateurs 50 des 90 éléments naturels du tableau périodique. Ce nombre augmente jusqu’à 60 pour nos smartphones. L’extraction et le raffinage conduisent à un stress hydrique et à la pollution des sols, avec comme autre conséquence des crises sociales locales. 1 Nous devons trouver une solution à cette surproduction de biens, et tout ce qui s'ensuit.

Il n’y a pas une manière miracle de faire du permacomputing, comme il n’y a pas une plante miracle en permaculture. 1 Viznut voit ainsi la permaculture comme une approche holistique de la conception, mettant l’accent sur la connexion et l’interdépendance entre les éléments d’un système. Transplantées à l’informatique, ces idées nous rapproche du mouvement solarpunk. Le solarpunk est un mouvement à la fois artistique mais surtout politique, issu du cyberpunk, qui propose une vision optimiste de l’avenir en réponse aux défis environnementaux actuels, comme le changement climatique, la pollution, et les inégalités sociales. Selon les membres de ce mouvement, l’esthétique, qui à ce jour est la plus représentative du solarpunk, est une publicité vidéo de 90 secondes pour du yaourt grec. Dear Alice a été produit par THE LINE, un studio d’animation. L’univers est fortement inspiré des « ghibli » japonais fondé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata en 1985. On retrouve dans ce spot publicitaire des humains coexistants en parfaite harmonie avec la nature et aussi la technologie, où les robots sont au service de l’homme pour leur faciliter la vie de tous les jours (ici dans les champs). Les tables sont de véritables banquets, les robots volent et sont autonomes, le bleu comme couleur futuriste permet au spectateur de croire en la magie (des écrans holographiques volants sur chaque machine) et la nature est foisonnante. L’idée en tout cas est que tout le monde (humain et non humain) y trouve son compte, et que le Chthulucène existe. Est-ce du greenwashing de la part de Chobani, l’entreprise américaine qui est le commanditaire de cette animation ? Peut-être, mais en attendant il s’agit de la représentation descriptive la plus juste de l’utopie solarpunk.

Nous remarquons donc que les idées derrière le permacomputing ne sont pas fondamentalement toutes nouvelles. Ce qui pourrait être jugé comme démarche inimaginée jusqu’alors, est celle d’une volonté d’une informatique technologiquement et humainement soutenable, au travers de ressources finies engagées. Comment alors y parvenir ? Les idées du permacomputing, esquissent un futur désirable autour de l’être humain, utilisateur et consommateur de l’informatique. Il n’y a pas de mode d’emploi du permacomputing. Les acteurs au sein de ce mouvement souhaitent et sont pour un mouvement fluide, qui évolue autour des notions existantes. Chacune et chacun est invité à collectivement et radicalement repenser la culture informatique. 1 Concrètement, nous sommes invités à être technocritique, non pas pour trouver une solution à un problème précis, mais pour devenir soi-même acteur, et non plus consommateur de nos objets technologiques.

- 33 - Bosqué, Camille. 2024. Design pour un monde fini. Carnets Parallèles. Premier Parallèle. p. 15-16

- 34 - Underscore_, réal. 2025. L’IA vient de créer une puce parfaite (mais personne ne comprend comment). https://www.youtube.com/watch?v=NHgag2vKbxg.

- 35 - ARTE, réal. 2025. La guerre des puces | ARTE. https://www.youtube.com/watch?v=ontJn5ZLHj8.

- 36 - « Emissions from Computing and ICT Could Be Worse than Previously Thought ». s. d. Consulté le 10 janvier 2024. https://www.sciencedaily.com/ releases/2021/09/210910121715.htm.

- 37 - Grindle, Mike. 2023. « Permacomputing: Tackling the Problem of Technological Waste ». The New Climate. (blog). 31 juillet 2023. https://medium.com/the-new-climate/permacomputing-tackling-the-problem-of-technological-waste-4cc7a4437ad6.

- 38 - Ibid.

- 39 - fabbula. s. d. « What is permacomputing? » Notion. Consulté le 19 février 2024. https://www.notion.so.

- 40 - Jarrige, François. 2016. Technocritiques: du refus des machines à la contestation des technosciences. La Découverte-poche. Paris: la Découverte. Chapitre 10, p. 274.

- 41 - Chiffres provenant de « La fresque du numérique », à laquelle j’ai participé. 13 mai 2025.

- 42 - Haraway, Donna. 2016. « Anthropocène, Capitalocène, Plantationocène, Chthulucène. Faire des parents ». Traduit par Frédéric Neyrat. Multitudes 65 (4): p.76. https://doi.org/10.3917/mult.065.0075.

- 43 - Ibid. p. 77.

- 44 - Defoe, Daniel. 1728. Libertalia, une utopie pirate. La Petite littéraire. Libertalia. p. 103

- 45 - Ibid.

- 46 - Heikkilä « Viznut », Ville-Mathias. 2021. « Permacomputing Update 2021 ». 2021. http://viznut.fi/texts-en/permacomputing_update_2021.html

- 47 - Bosqué, Camille. 2021. Open design. Fabrication numérique et mouvement maker. B42 éd. Collection Esthétique des données 04. p. 129

- 48 - « #Café Bricol’ ». s. d. uMap. Consulté le 19 avril 2024. https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/cafe-bricol_23889.

- 49 - « permacomputing wiki ». s. d. Consulté le 29 octobre 2023. https://permacomputing.net/.

II. Les grands principes du permacomputing

1. Conscientiser l’utilisation de nos machines

Comment alors utiliser l’informatique tout en contribuant positivement à l’environnement, la biosphère et la société ? 1 Dans tous les cas, nous ne voulons pas tomber dans les travers du technosolutionisme, comme évoqué précédemment. En étant critique toutefois, nous nous rendons compte que la majorité des appareils sont du côté utilisateur, de notre côté. Comment alors mettre en lumière cette problématique ? « Symptomatique d’une époque où les appareils ne sont plus des objets dignes d’intérêt, les relations homme-machine sont de plus en plus marquées par les registres de l’utilité, du rendement ou du gain de temps. […] Qu’il soit « amical » voire « invisible », ce milieu technique n’en est pas moins un carcan, une situation sous contrôle où tout échange est anticipé et programmé. À force de vouloir nous imiter dans des ordinateurs « humains, trop humains », c’est nous-mêmes, « simples personnes », qui risquons de passer à côté de leurs possibilités complexes et infinies. » 1 (Masure 2017) Au-delà de l’informatique et de la relation humain-machine comme nous le dit Anthony Masure, un mouvement reconnu qui franchit ces barrières prédéfinies par les designers, les ingénieurs et les constructeurs sont les makers. Les « makers » sont des personnes qui s'engagent dans la fabrication (making), souvent à petite échelle et souvent de manière collaborative ou communautaire et mettent l'accent sur le partage des connaissances. Les makers utilisent une variété d'outils et de techniques, allant des outils traditionnels comme le travail du bois et du métal aux technologies modernes comme l'impression 3D, l'électronique programmable et la découpe laser. Les makers peuvent être des amateurs passionnés, des bricoleurs, des artistes, des ingénieurs, des designers, …. Ils sont souvent motivés par le désir de créer des objets personnalisés ou utiles, et de les partager avec d'autres. Le mouvement des makers encourage l'expérimentation, l'apprentissage par l'action et la participation à des communautés de partage des connaissances telles que les hackerspaces, les fablabs et les makerspaces. Ils contribuent également à démocratiser l'accès aux outils et aux compétences de fabrication, ce qui permet à un plus grand nombre de personnes de devenir des créateurs actifs plutôt que de simples consommateurs. En ce sens, l’initiative Café Bricol’ à Toulouse peut donc facilement être qualifiée de makerspace.

Aujourd’hui les appareils à opérer sont de plus en plus électroniques et miniaturisés, les gens sont plus anxieux quant à leur réparation possible. Émilie Gaches, étudiante en master à l’isdaT (institut supérieur des arts et du design de Toulouse) est venue à l’atelier « rebooste ton PC » de l’association la Rebooterie. Elle n’a pas ouvert son PC car elle a peur de faire cette opération seule pour la première fois et peur de perdre ses données. « Il faudrait que ce soit plus simple, on aurait moins peur de l’ouvrir. » 1 Pourquoi se sent-on capable de (dé)monter un meuble IKEA mais pas une machine à laver ou un ordinateur ? Abraham Moles, dans son livre Vivre avec les choses : contre une culture immatérielle, dit que « si l’objet est en panne, qu’il s’agisse de l’automobile, du téléphone, ou de la machine à laver, la complexité de sa structure fait irruption dans le flux vital comme un obstacle. » 1 IKEA est une entreprise suédoise de renommée mondiale spécialisée dans la conception et la vente de meubles, d'articles de décoration d'intérieur et d'accessoires pour la maison. Son histoire remonte à 1943, lorsque Ingvar Kamprad, âgé de seulement 17 ans, a fondé l’entreprise de vente par correspondance de produits divers, notamment des stylos, des cadres photo et des articles de Noël, en utilisant ses initiales (I.K.) et le nom de son village natal (Elmtaryd) ainsi que la ferme où il a grandi (Agunnaryd) pour former le nom "IKEA". 1 Dans les années qui ont suivi, IKEA a élargi son offre pour inclure des meubles, des luminaires et des accessoires d'intérieur abordables et est devenu célèbre pour son modèle d'affaires novateur axé sur la vente en libre-service, l'efficacité opérationnelle et le design fonctionnel et esthétique. Une étape majeure dans l'histoire d'IKEA a été l'introduction du concept de mobilier en kit, permettant aux clients d'assembler eux-mêmes leurs achats à la maison, ce qui réduit les coûts de transport et de stockage. 1 Le produit fini que l’acheteur reçoit est donc en kit à monter chez soi (DIY).

Ainsi, le bricoleur connaît mieux son objet et sera plus enclin à vouloir potentiellement le réparer. Effectivement, le meuble en kit permet de réduire le coût d’achat pour le consommateur, mais aussi les coûts de production et de logistique pour l’entreprise, bien qu’elle puisse aussi baisser la qualité.Le produit tiendra moins longtemps qu’une commode, un bahut ou qu’un vaisselier en bois massif de nos grand-parents, comme le fait remarquer Émilie Gaches lors d’un autre entretien. « IKEA nous a fait perdre le côté artisanal et transmission des compétences. IKEA est aussi devenu un problème écologique monstrueux puisque, leurs meubles sont passés de bois massifs à de l’aggloméré et à de la colle mélangée à de la poussière de bois. S’il y avait une bonne idée au départ, elle a été pervertie par le profit et la volonté capitaliste. » 1 D’un autre côté, même si les meubles de la marque suédoise sont moins résistants dans le temps, ils nous (r)éveillent notre côté bricoleur, et par extension réparateur, grâce aux notices de montage.

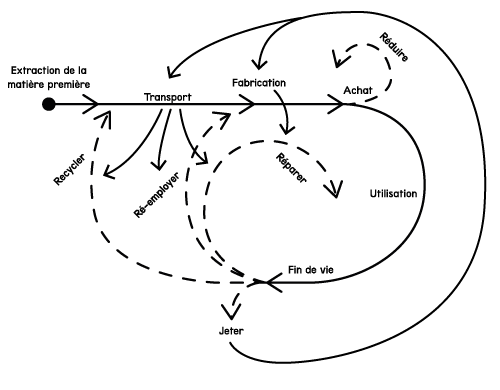

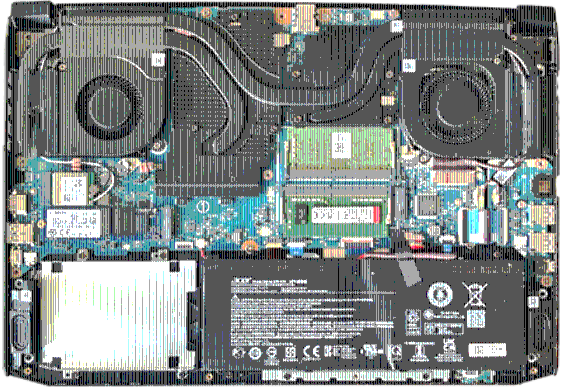

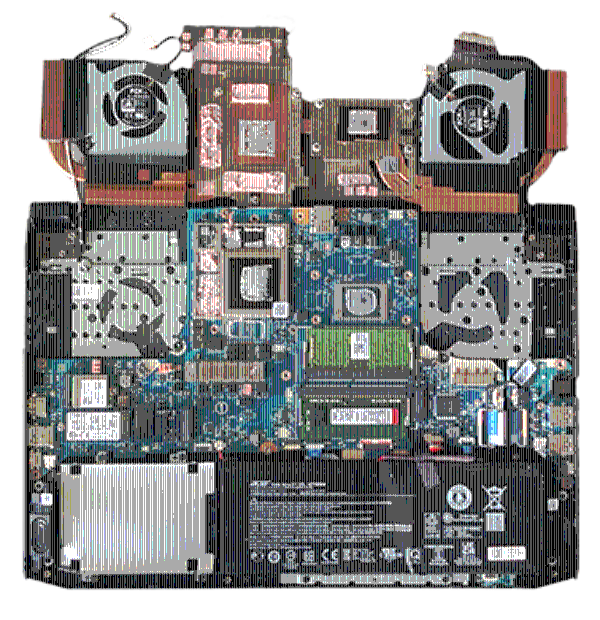

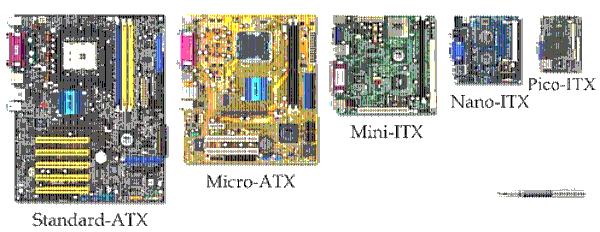

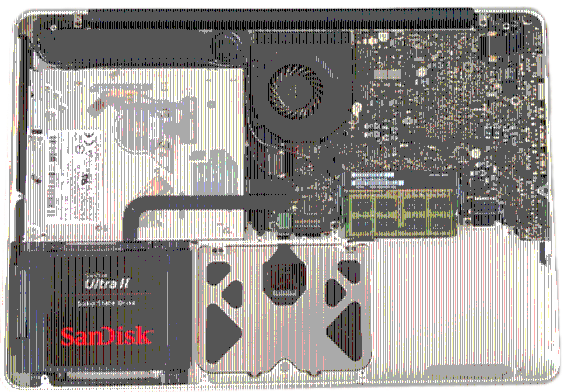

« En 2012, plus de 400 millions d’ordinateurs sont vendus dans le monde et autour de 450 millions de smartphones. » 1 (Jarrige 2016) La croissance du parc informatique ne fait qu’augmenter, et avec elle, la tendance négative du changement climatique. En apprenant à connaître notre matériel, nous pouvons l’entretenir mais aussi le maintenir. Si nos appareils vivent plus longtemps, nous avons par conséquent moins besoin d’en produire. Le permacomputing ne souhaite pas seulement recycler ou réemployer, il souhaite changer nos habitudes, et par extension, les habitudes des fabricants et constructeurs. Pour y parvenir, les machines doivent être facilement réparables à la fois matériellement et numériquement (hardware et software). Or aujourd’hui, les fabricants de composants informatiques empêchent cela de par leurs politiques propriétaire du matériel. Il ne faut donc pas se reposer sur les constructeurs et leur circuit de consommation fermé et propriétaire, mais plutôt sur des architectures ouvertes. En attendant que les géants de la tech, comme Apple, Microsoft, ou Nvidia (pour ne citer qu’eux) prennent leurs responsabilités écologiques et mettent de côté l’hyper profit, des associations de recyclerie numériques adoptent l’approche holistique de la permaculture. À Toulouse par exemple, « L’association la Rebooterie a été créée en 2020, pendant la période du covid, en même temps que Viznut et son écrit au sujet du permacomputing. Sur le modèle des associations qui réparent des vélos, les premiers bénévoles qui aimaient bien l’informatique, se sont dit qu’il manquait justement un endroit où réparer son ordinateur. Ils ont alors mis leurs savoirs à disposition au travers de cette association. » 1 L’association fonctionne sur le don de matériel, et en refuse. Elle n’a pas assez d’espace de stockage et accumule des tours d’ordinateurs à ne plus savoir quoi en faire. Les unités centrales ne sont plus récupérées. Les salariés de l’association constatent également que l'écrasante majorité des personnes qui viennent pour des réparations sont aux sujet de, soit des smartphones, soit des ordinateurs portables. L’usage de ces appareils portables est moins encombrant et plus pratique. Le smartphone est en fait un micro-ordinateur, de la même manière que l’ordinateur portable est le condensé de l’attirail d’un ordinateur fixe et de ses périphériques. Du fait de la complexité de nos appareils, nous ne connaissons pas la réelle valeur matérielle, humaine et écologique de ces derniers. Sans doute aussi, de par leur présence abondante dans nos routines de vie, nous consommons ces appareils, les rendant trop rapidement et trop facilement remplaçable.

« La problématique principale réside dans l’idée que l’électronique grand public reste jetable. » 1 (« Framework Laptop », s. d.) De quel héritage nous provient alors la considération que nous avons du jetable ? Dans les années 1930 est né le Kodak Brownie, un appareil photo conçu pour rendre la pratique de la photographie accessible au grand public. Compact et fabriqué en bakélite, un matériau plastique rigide, il présente une forme rectangulaire aux coins légèrement arrondis et des détails métalliques tels que les boutons et le logo Kodak bien visible. Créée par la Eastman Kodak Company, le Brownie s’inscrit dans la vision de George Eastman, son fondateur, qui souhaitait démocratiser la photographie en proposant des appareils abordables et simples d’utilisation. Grâce à son prix réduit et à sa simplicité, l’appareil photo a permis à de nombreuses personnes de capturer leur quotidien, jouant ainsi un rôle crucial dans la popularisation de la photographie et dans la construction de l’histoire visuelle du XXᵉ siècle. Le Brownie de Kodak a participé à l’aliénation que nous avons des objets aujourd’hui, visant à « rendre les objets faciles d’emploi ». 1 (Bartholeyns et Charpy 2021) Le slogan de publicité de l’appareil était clair : « Pressez le bouton, nous faisons le reste ! » C’est aussi dans les mêmes années 50, que les ergonomes, et non pas les designers, recherchent cette nouvelle relation homme-machine, aussi bien pour le Brownie, que pour les appareils électroménagers. Encore une fois, avec des slogans marketing marquants, utilisés ici par la marque Moulinex : « Vive la cuisine presse-bouton ! » 1 Les appareils se referment pour ne laisser apparaître que leur peau extérieure. L’ergonomie est indéniablement augmentée de par cette conception, et l’usager ne peut être que satisfait d’un tel produit répondant parfaitement à ses besoins, sans se soucier de son fonctionnement interne, ou de comprendre quels sont les mécanismes à actionner. D’un autre côté, cette peau esthétique et ergonomique, voire affordante, est aussi la cause pour laquelle nous avons perdu notre sensibilité du fonctionnement des objets. Si la compréhension de l’objet est biaisée et que celui-ci est incompris, alors elle est la cause de leur délaissement. Plus tard, à partir des années 1990, le paradoxe des pièces standardes est flagrant, puisque la réparation du petit électroménager est plus cher que son remplacement. Le problème de consommation est donc aussi forcément incombé aux fabricants, qui poussent au rachat d’appareils neufs.

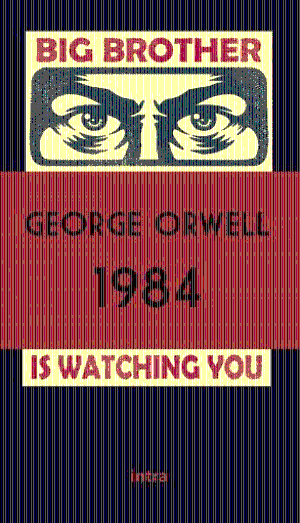

« Personne, ailleurs qu’à Cuba, ne s’aventure à démonter un Mac ou une brosse à dents électrique Braun. » 1 (Oroza 2009) C’est le constat actuel à Cuba, dont les habitants n’ont pas les mêmes solutions que nous, dans le nord global. Le permacomputing envisage un état d’esprit équivalent aux Cubains. Les cubains utilisent les composants de toutes sortes d’horizons matérielles pour hybrider et réparer leurs appareils. De la même manière qu’une unité centrale d’ordinateur fixe en est capable dans certaines mesures, c’est encore moins le cas pour les ordinateurs portables. Prenons l’exemple d’un ordinateur de la marque à la pomme, un Mac. L’élégance et la finesse de ses lignes en aluminium brossé en font un objet visuellement esthétique et démarqué. Quels propriétaires de ces objets voudraient déchirer la coque de ce dernier, au risque de le défigurer, ou pire, de l'endommager encore davantage ? Le mystère qui règne sous les carrosseries de nos appareils technologiques semble incompris et donc réservé aux sachants, aux experts : les fabricants, ou alors les « divinités » qui nous influencent et s'immiscent dans notre consommation, comme Cthulhu pourrait le faire dans nos rêves. Le permacomputing peut trouver l’entrain à cette démystification, au côté d’autres mouvements comme celui du design libre ou des makers. Ceux-ci ont la volonté d’endiguer ce phénomène de jetable grâce, entre autres, à l'open source, au libre.

Il existe deux branches du libre dans le domaine de l’informatique : le hardware (matériel) et le software (logiciel). L’open source, ou code source ouvert, s’applique sur la partie logiciel (software) des machines. Apparu en 1983 grâce au projet GNU de Richard Stallman, l’open-source et les logiciels libres sont comme pour la partie hard, libres à copier, à distribuer, à étudier, à modifier et à améliorer en fonction des besoins de chacun. Richard Stallman est un programmeur et militant du logiciel libre. Il est surtout connu pour avoir fondé le mouvement du logiciel libre dans les années 1980. En tant que défenseur passionné des libertés informatiques, il milite pour le droit des utilisateurs à utiliser, étudier, modifier et distribuer librement les logiciels. Stallman est également un critique du logiciel propriétaire et des pratiques qui limitent la liberté des utilisateurs, et il a consacré sa vie à promouvoir les idéaux du logiciel libre à travers le monde. Pour pousser l’idée du logiciel libre à son maximum, Linus Torvalds créé en 1991 un système d’exploitation libre, GNU/Linux. Le système d’exploitation est le cerveau de la machine. Ce nouveau noyau est partageable mais surtout modifiable et maintenable. Linus Torvalds est un informaticien finlandais renommé pour avoir créé le noyau Linux utilisé dans le monde entier. Son initiative a donné des ailes au mouvement du logiciel libre et a permis le développement collaboratif d'un écosystème logiciel puissant. Son travail a eu un impact majeur sur l'industrie informatique, favorisant l'innovation, la transparence et l'accès universel aux technologies. Les logiciels de création assistée par ordinateur comme Adobe sont tout l’inverse de l’état d’esprit du libre. Ces logiciels sont la propriété d’une personne morale et ne peuvent pas être modifiés pour se conformer aux usages différents de chacun·e. Wikipédia est un exemple concret de réussite du libre, comme « une réappropriation citoyenne des outils numériques par les acteurs d’en bas. » 1 (Jarrige 2016). L’open hardware ensuite, ou matériel ouvert, permet de mieux comprendre les appareils, leurs limites et leurs souplesses de modification grâce à des composants, des pièces, et des appareils entièrement documentés, gratuits à regarder, étudier, copier, modifier et réutiliser, même pour une utilisation commerciale. 1 De la même façon que l’open-source, le matériel ouvert se veut transparent avec ses utilisateurs. Le libre et l’ouverture ne s’arrêtent pas aux frontières du numérique et de l’informatique. L’Atelier Paysan par exemple, « propose aux agriculteurs des stages de fabrication de leurs machines-outils. Le tout avec des plans open-source et accompagnés, les agriculteurs réalisent leurs machines pour des usages très spécifiques comme l’élevage, l’épandage, les semences, la viticulture, … » 1 (Bosqué 2024) Derechef, ouvrir le matériel permet de donner le pouvoir à son utilisateur d’en faire l’usage le plus adéquat en fonction de sa situation. Encore plus intéressant, de faire évoluer l’objet en même temps que son usage et sa pratique.

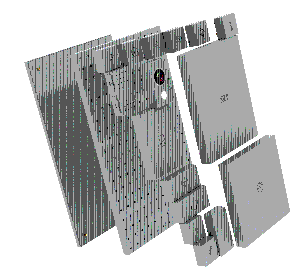

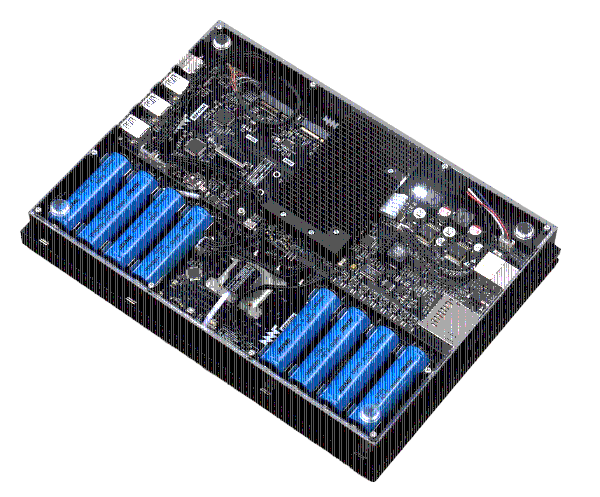

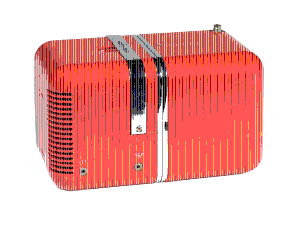

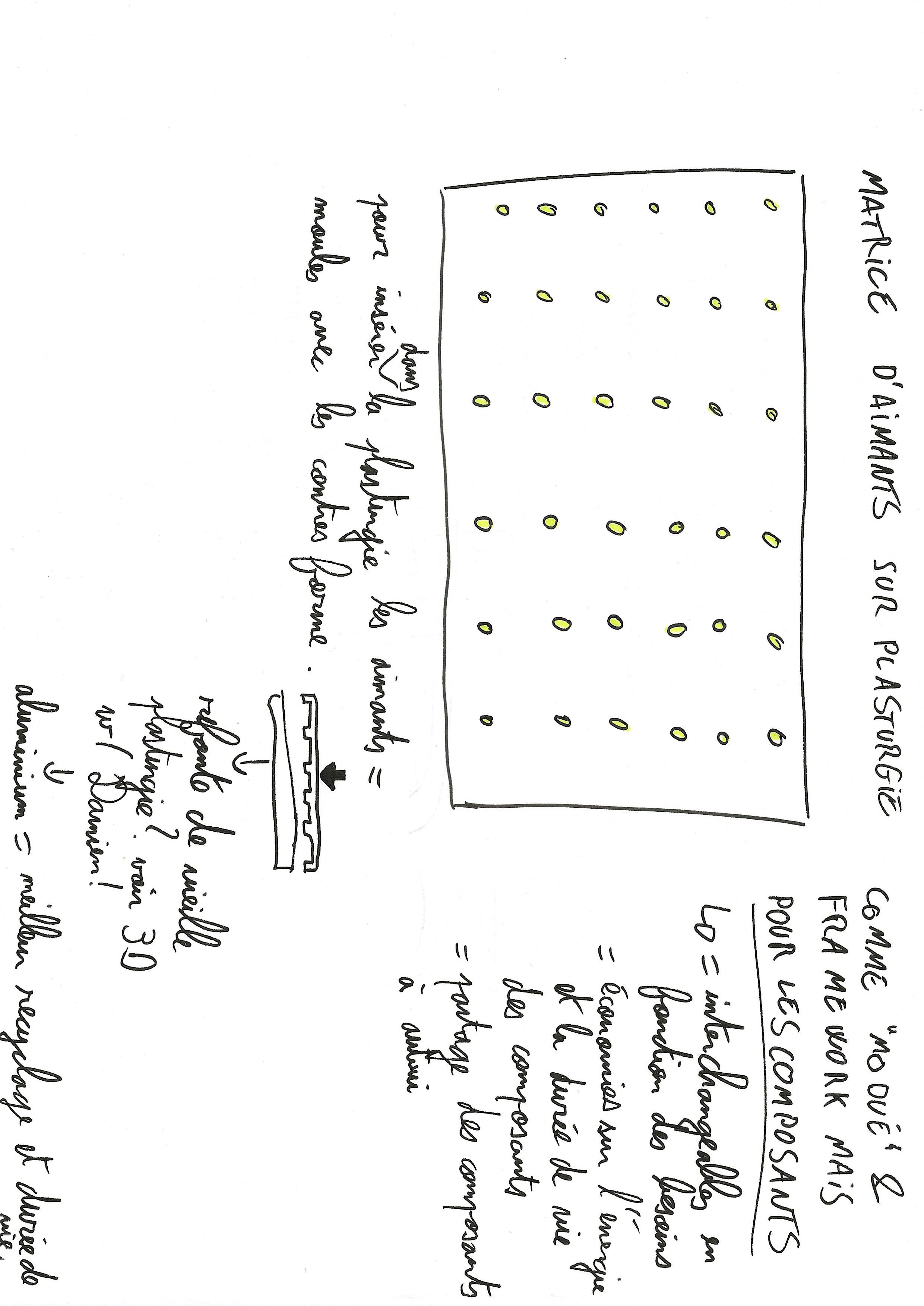

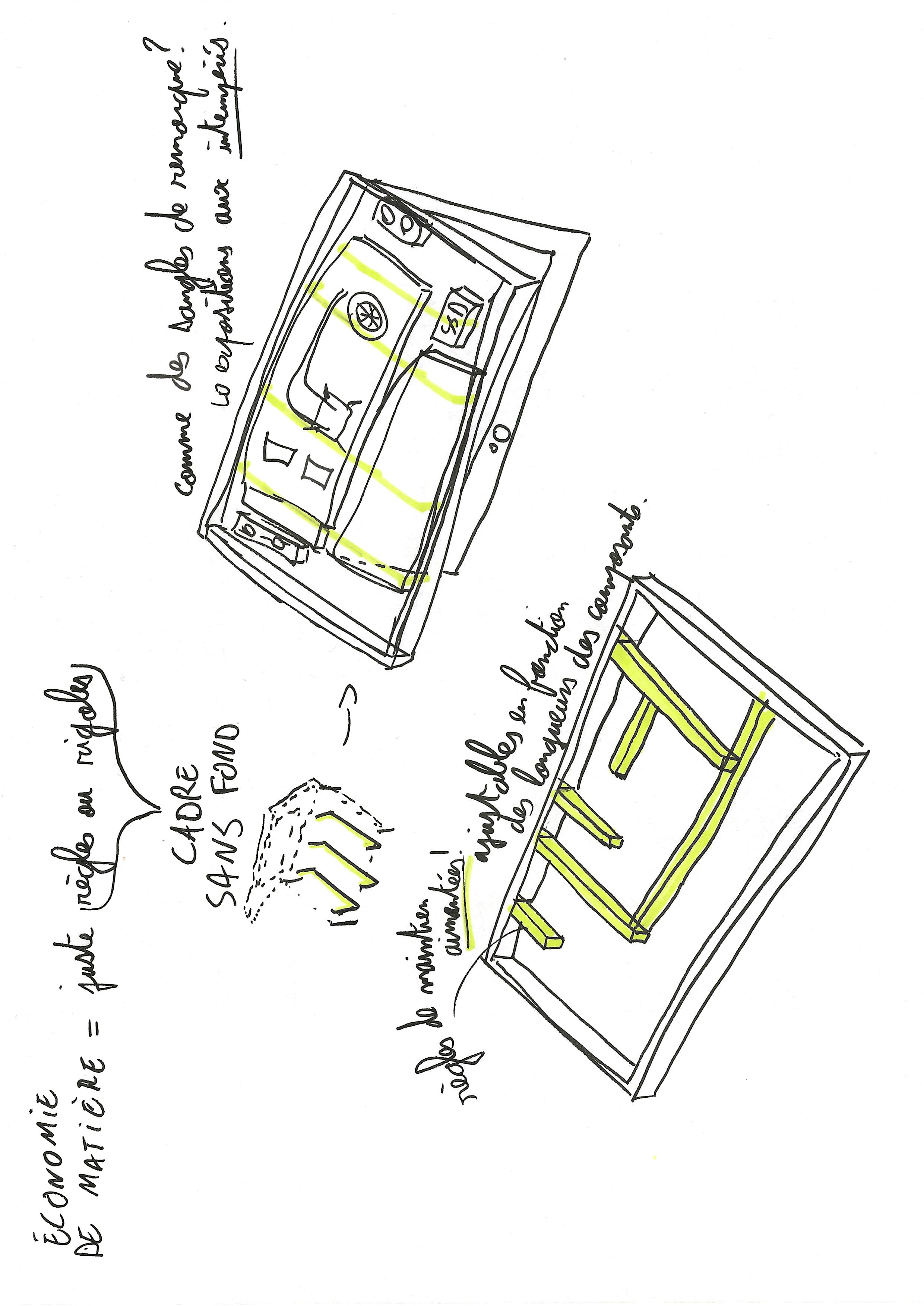

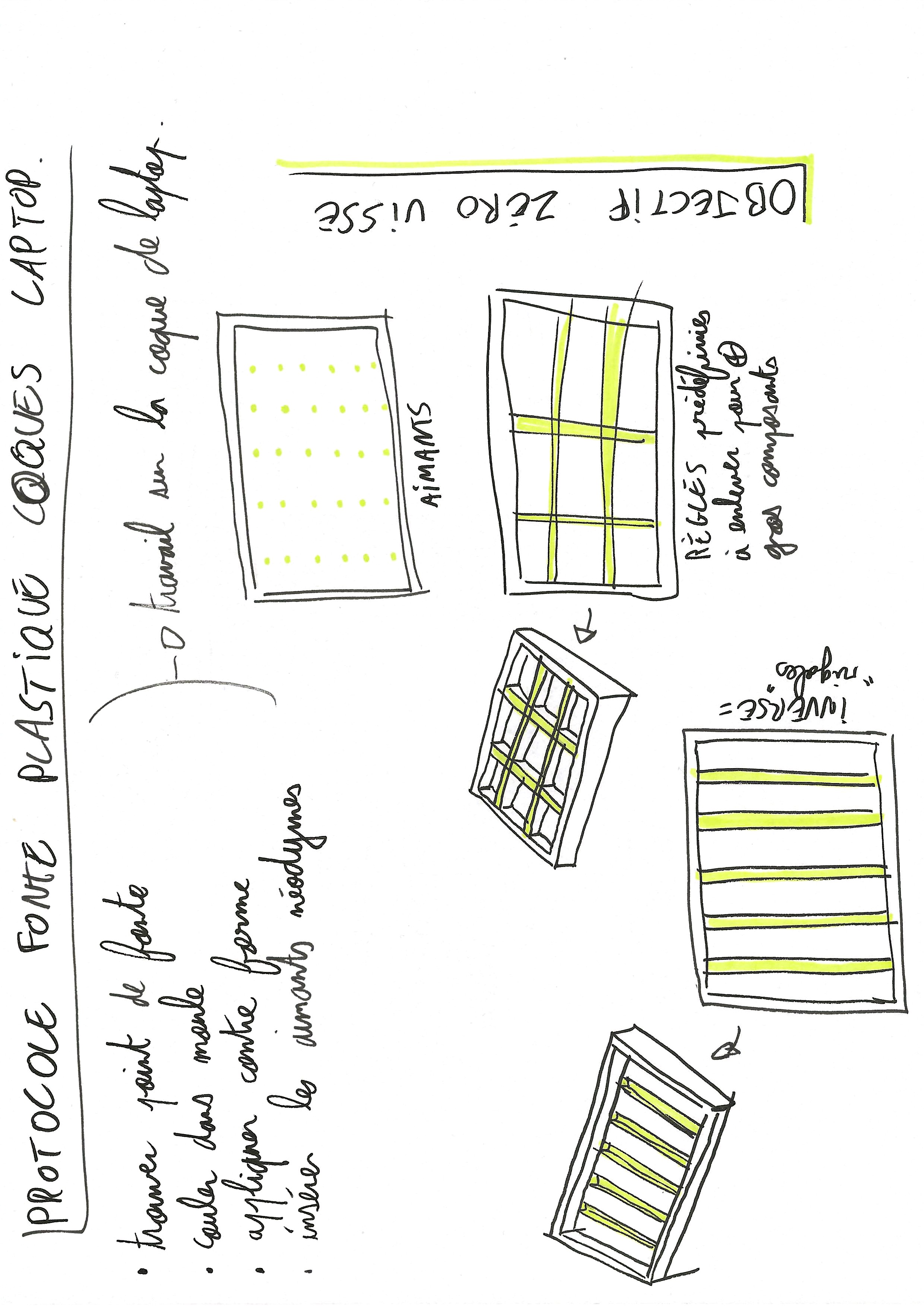

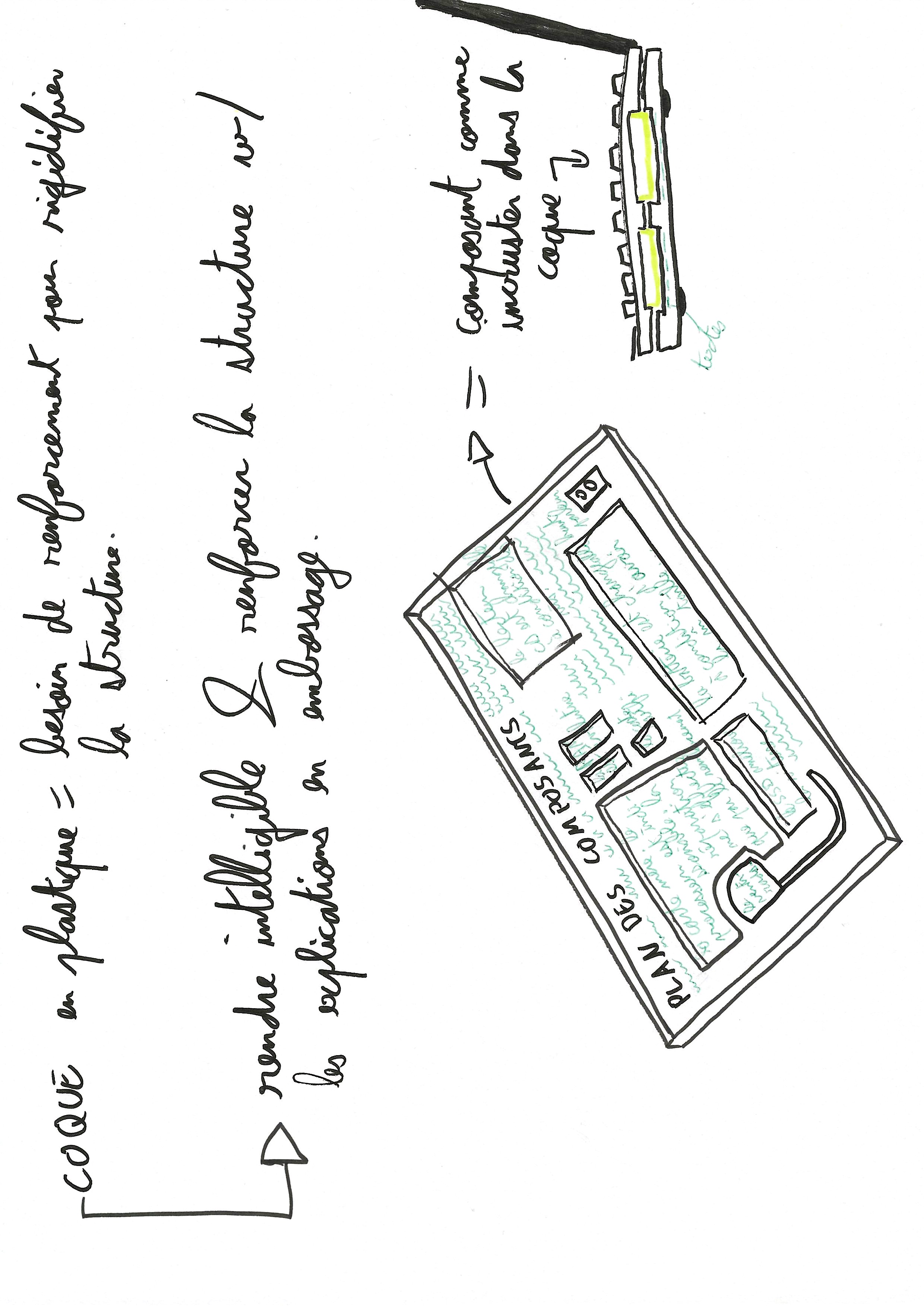

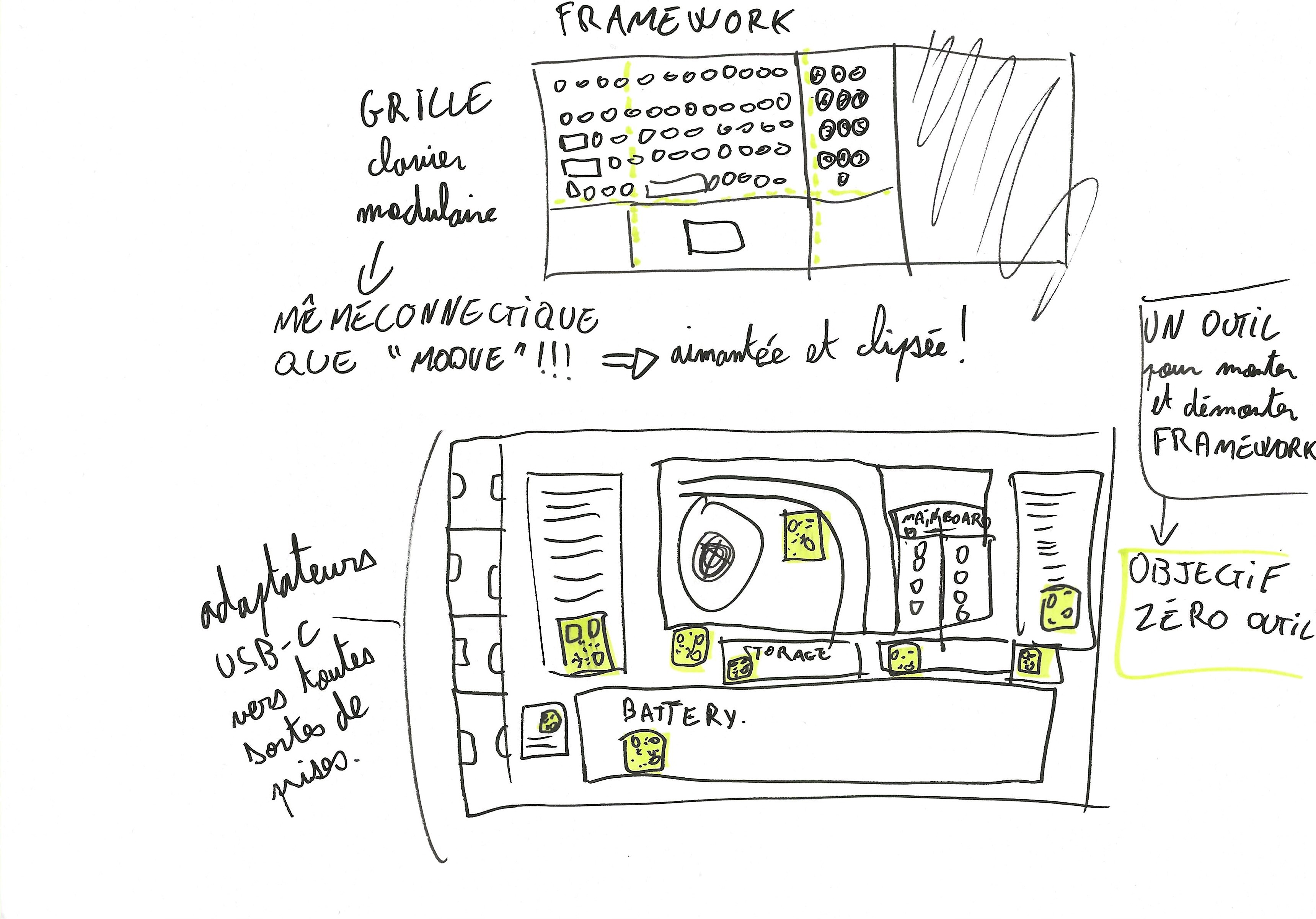

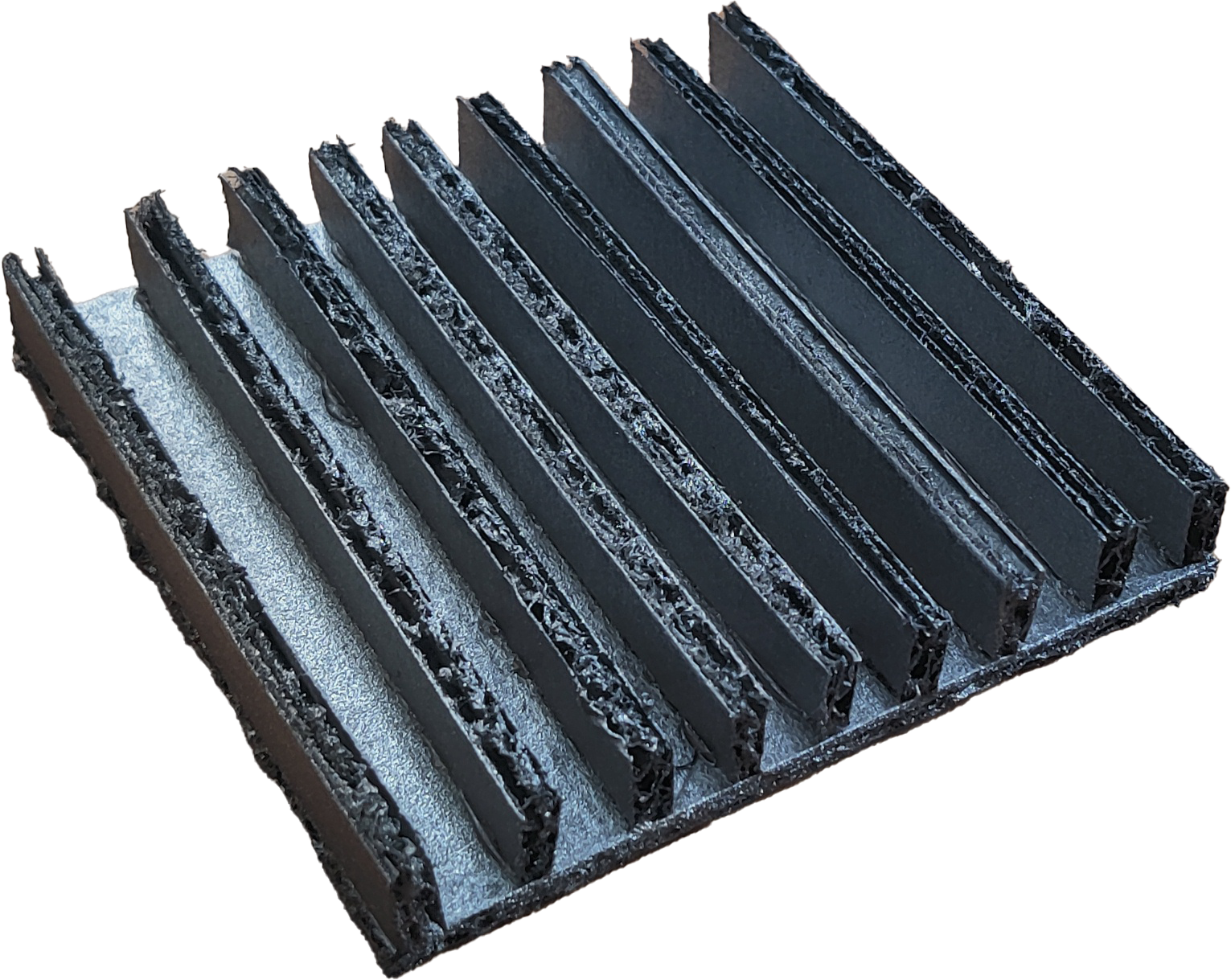

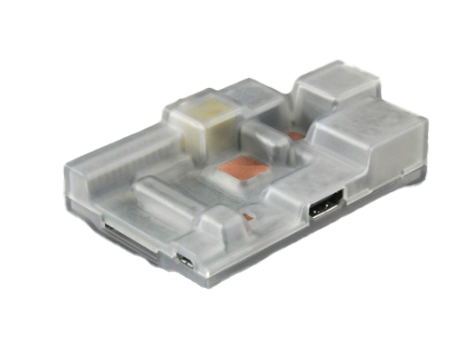

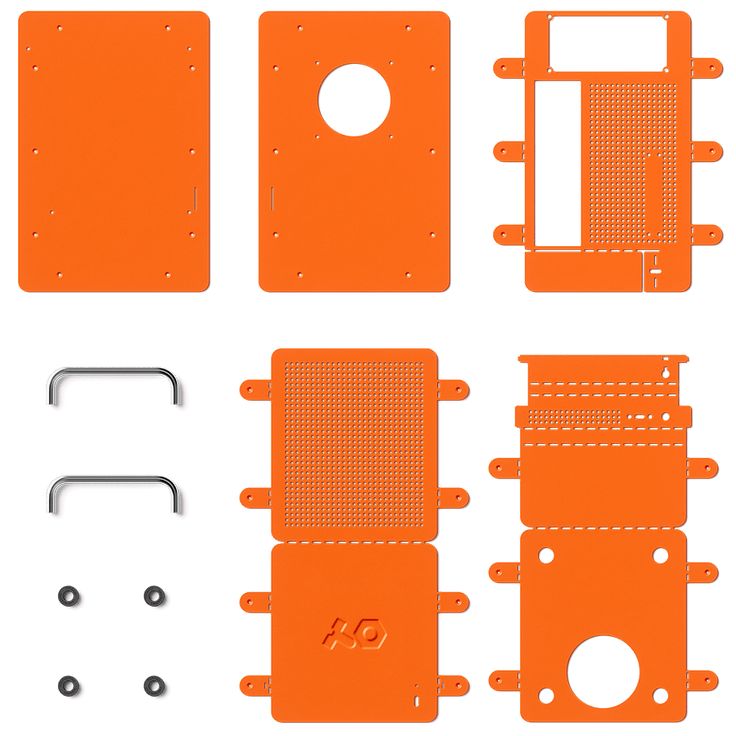

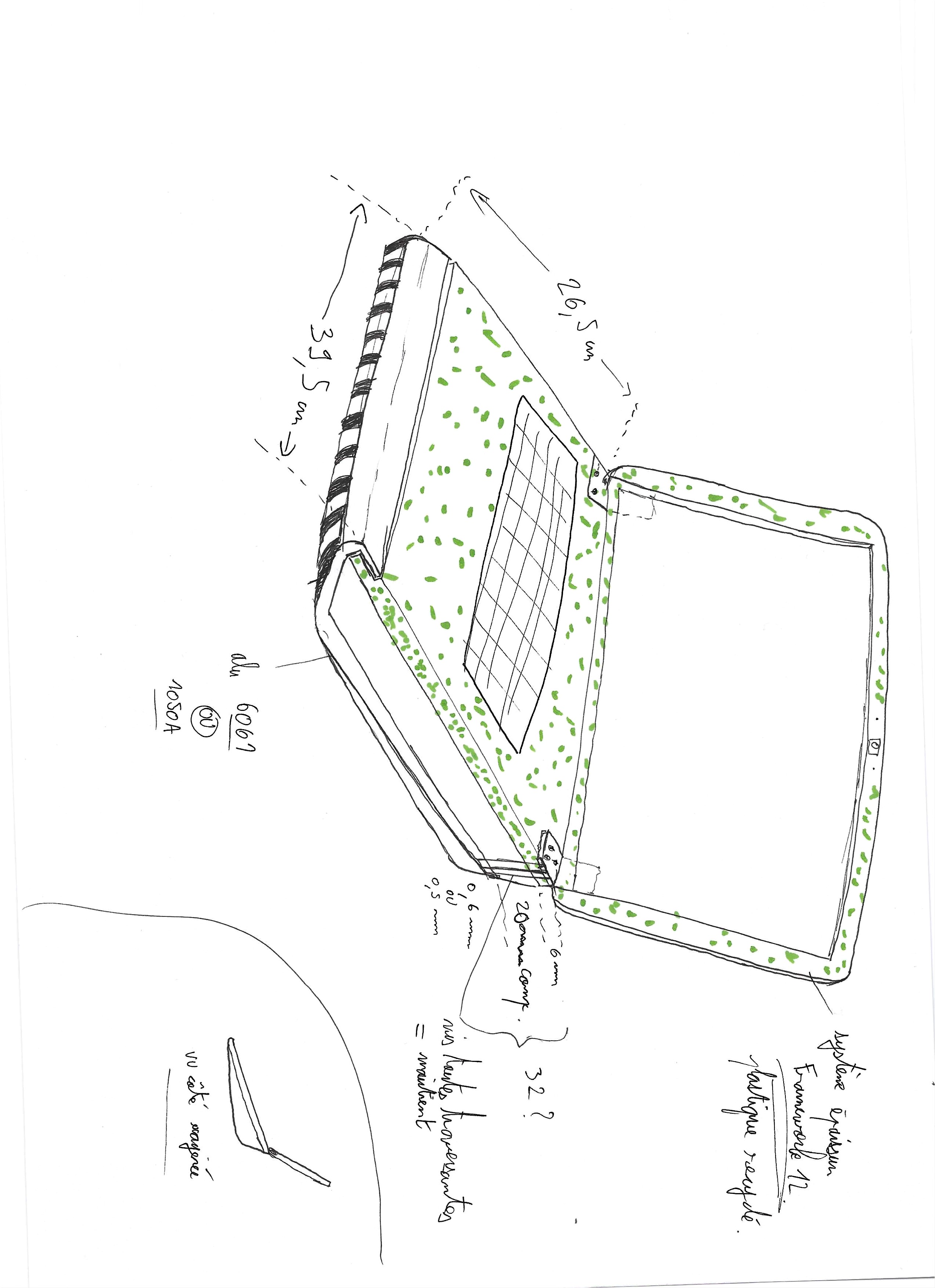

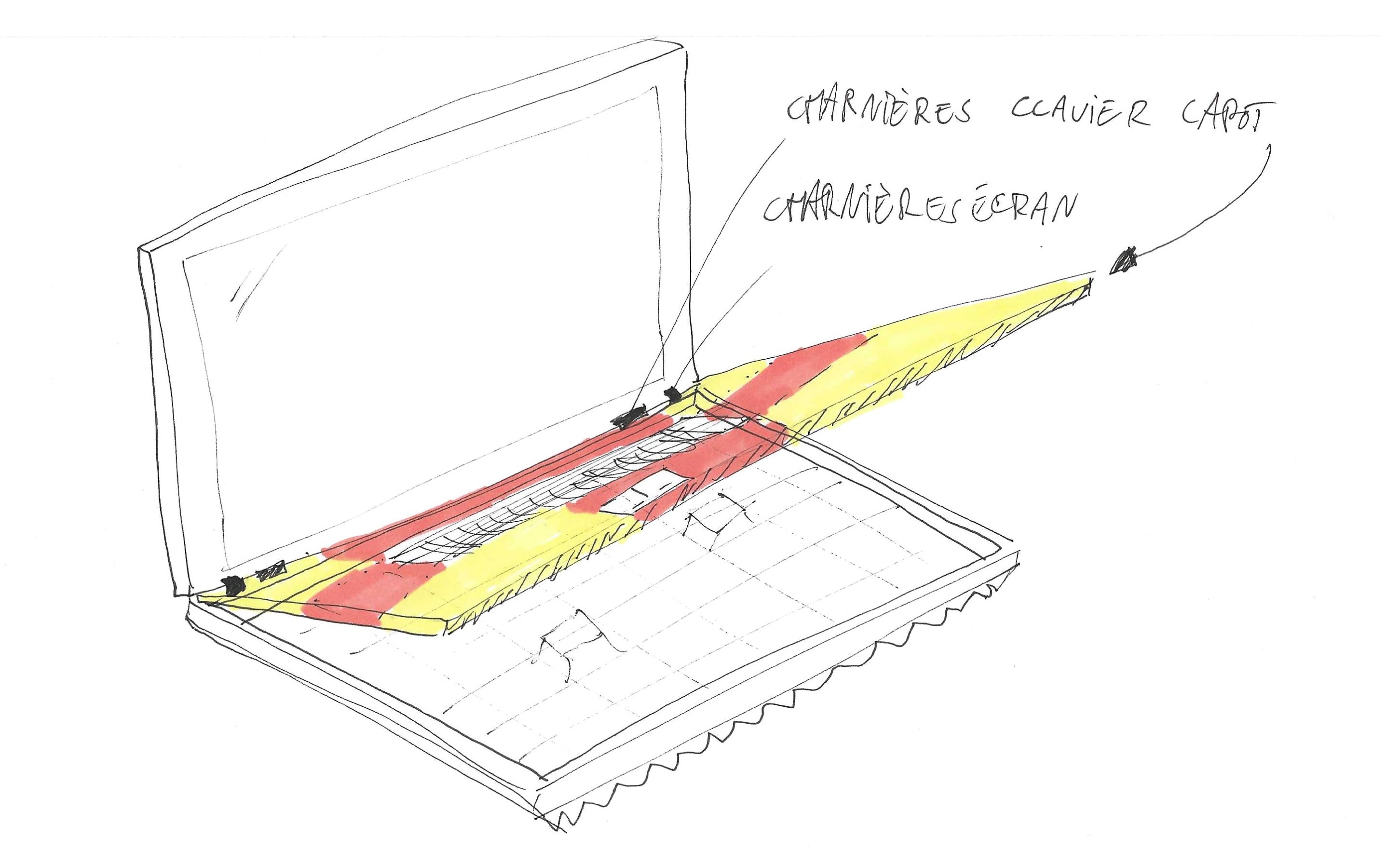

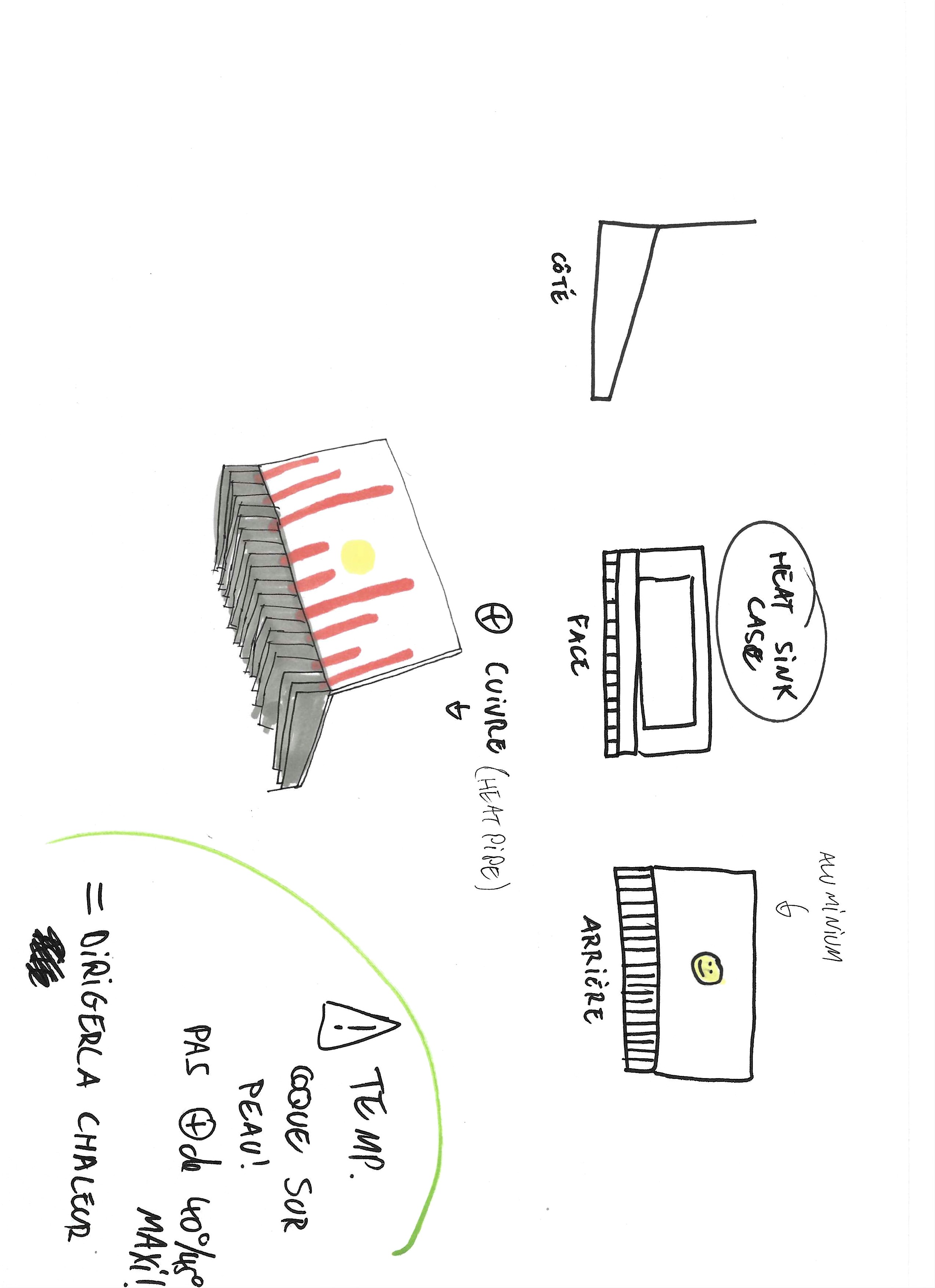

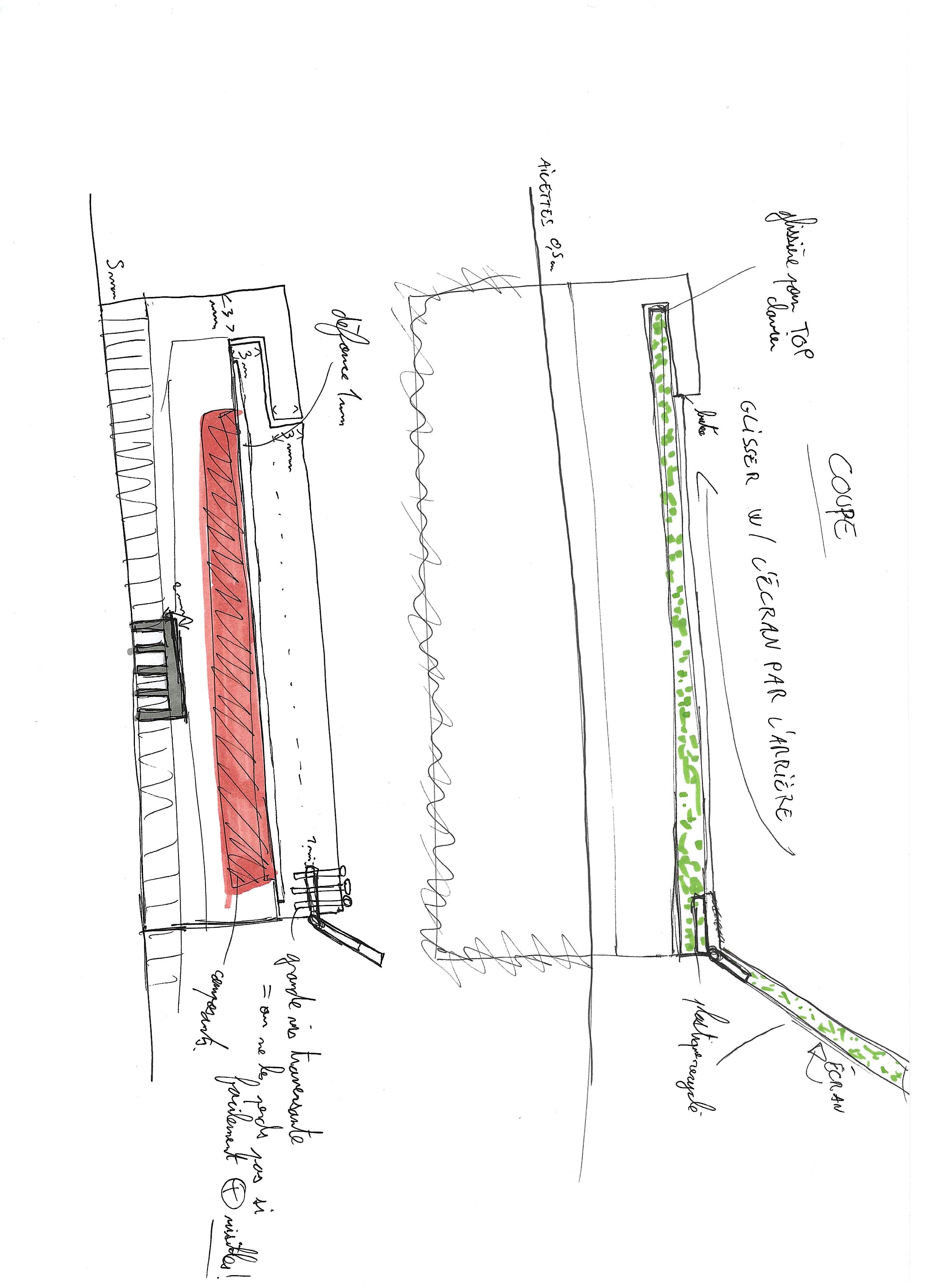

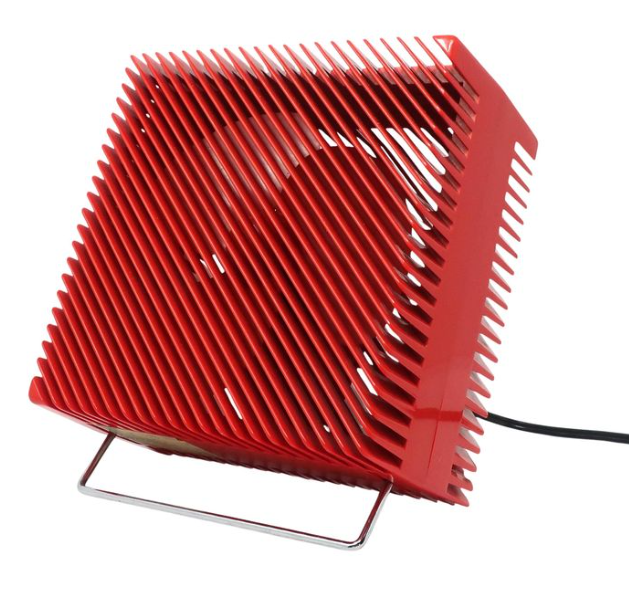

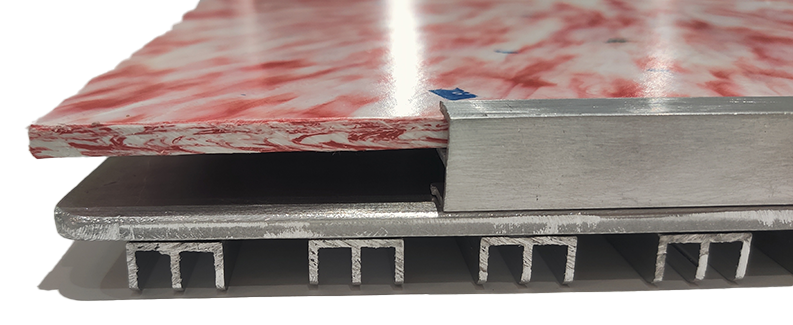

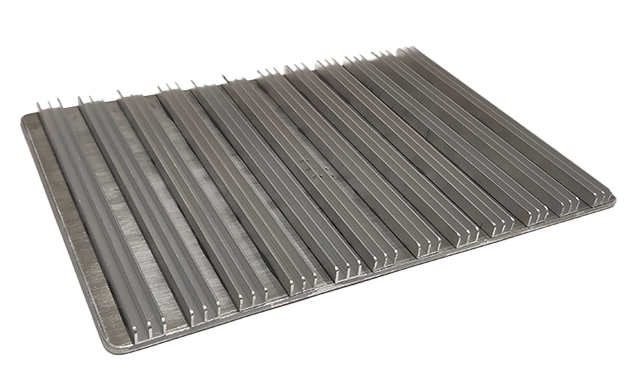

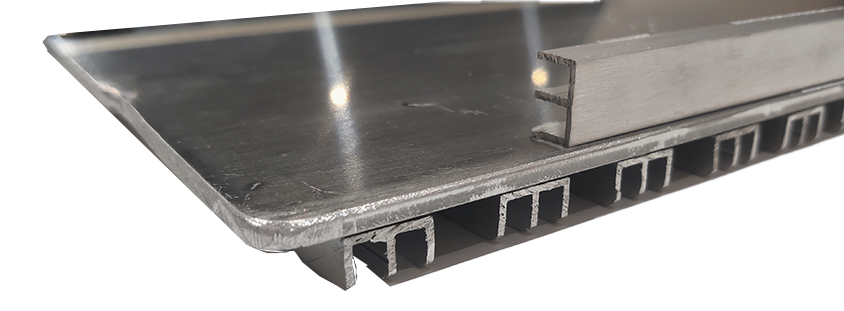

Il y a dix ans, dans le domaine de l’informatique de bureau, la société Méta IT créait l’ordinateur Alt. En avance sur son temps, l'ordinateur Alt incarne une approche radicale de l'informatique durable. Pensé pour les usages bureautiques essentiels, il se distingue par une consommation électrique très basse de 25 watts et une conception minimaliste : seulement quatre pièces en aluminium, cinq composants électroniques, sans ventilateur ni disque mécanique, ce qui le rend totalement silencieux et prolonge sa durée de vie. On remarque que les mêmes problèmes d’obsolescence matérielle ont été observés et ajustés dans cet ordinateur que ceux observés à la Rebooterie, dix ans plus tard : le refroidissement actif. On peut légitimement se demander pourquoi cela n’a-t-il pas évolué ? Alt vise à réduire l'impact environnemental à chaque étape, de la fabrication à la fin de vie, en facilitant le démontage non seulement pour le recyclage, mais surtout pour donner le pouvoir à son utilisateur de s’en emparer. De plus, la solution logicielle comprise dans le pc suivait les mêmes lignes directrices. Cet ordinateur fixe était destiné aux entreprises ou administrations. Les concurrents directs de Méta IT étaient des géants tels que Microsoft, Hp, ou encore Dell. C’est malheureusement en 2017 que leur aventure se conclut, faute de moyens et peut-être de partis pris trop radicaux pour l’époque. Si un projet équivalent aux mêmes convictions se développerait aujourd’hui, nul doute que celui-ci aurait réussi à se créer une place. Beaucoup d’énergie et de temps ont été consacrés par Méta dans le dialogue avec des futurs partenaires pour expliquer basiquement ce qu’était l’écoconception. Chose qu’aujourd’hui tout le monde arrive plus ou moins à se représenter. 1 L’évolution semble toutefois aller dans le bon sens, grâce à des projets précurseurs et avant-gardistes comme celui-ci. Plus récemment, un autre exemple d’open-hardware en informatique, sont les ordinateurs de la société Framework. Il s’agit d’une initiative dans le domaine des ordinateurs notamment portables, visant à offrir aux utilisateurs une expérience plus modulaire, évolutive et durable. Conçus avec un souci de durabilité et de réparabilité, les Framework laptops permettent aux utilisateurs de remplacer et de mettre à niveau facilement des composants tels que la RAM, le stockage, le Wi-Fi et même le clavier. Le Framework vise à réduire l'empreinte écologique de l'industrie technologique tout en offrant aux utilisateurs un contrôle accru sur leur matériel informatique. L’opérabilité et les modifications de la machine se font avec un unique tournevis et avec des tutoriels étapes par étapes du site du constructeur. Toutefois, le prix d’un tel produit reste plus élevé qu’un ordinateur de constructeurs de grandes séries. L’entreprise s’est engagée à ce que toutes les coques de leurs ordinateurs portables en aluminium restent inchangées. C’est-à-dire que le versioning (l’évolution) de leurs ordinateurs se fera sur la base du même châssis (variant bien-sûr en fonction de la taille de la dalle de l’écran). Ainsi l’interopérabilité des pièces de cet ordinateur est simplifiée. Ce produit est certes dans l’idée du libre, mais l’accessibilité financière n’est pas encore assez forte pour démocratiser ce cheminement de pensée au grand public.

Le matériel ouvert donc, « permet de mieux comprendre les appareils, leurs limites et leurs souplesses de modification grâce à des composants, des pièces, et des appareils entièrement documentés, gratuits à regarder, étudier, copier, modifier et réutiliser, même pour une utilisation commerciale. » 1 (Grindle 2023) Cette idée est noble mais hélas n’est pas utilisée aujourd’hui par la majorité des fabricants d’objets, tous domaines confondus. Les fabricants d’objets technologiques tendent vers des appareils ayant leur propre autonomie et aussi leur propre autorité. Conscientiser l’utilisation de nos machines demande alors une dose d’humilité et de considération dans l’approche de la réparation d’appareils que nous n’avons pas fabriqués nous-mêmes. 1 Les fabricants d’ordinateurs tel qu’Apple pour ne citer qu’eux, n’indiquent pas comment réparer la machine. Ils invitent à contacter leur service après-vente. Pas de notice livrée avec l’ordinateur portable. Les modes d’emploi participent à l’ouverture des appareils, ce n’est pas un hasard si les constructeurs ne fournissent pas ces papiers. Ils mettent à disposition une notice d’utilisation d’usage de la machine, mais pas de remplacement de pièce. Les modes d’emploi n’existent pas, à l’exception des jouets scientifiques, avant les années 1860. 1 C’est à partir du XXe siècle que les fabricants vendent leurs produits directement au domicile du consommateur. De ce fait, l’intervenant réalisait une démonstration de l’utilisation de l’objet. Ainsi, les futurs acquéreurs dudit objet étaient en mesure à la fois de s’en servir, mais aussi de comprendre son fonctionnement en cas de panne. Ce sont pendant les mêmes années, « avec le développement massif de la vente par correspondance, [que] les appareils envoyés par colis postal s’accompagnent d'imprimés qui décrivent leur fonctionnement. » 1 (Bartholeyns et Charpy 2021) Les premiers modes d’emploi sont alors, à la manière des intervenants, « des textes interminables qui décrivent chacun des gestes que doit effectuer l’utilisateur et qui listent les pannes et obstacles possibles » 1 (Bartholeyns et Charpy 2021) L’appareil est perçu comme une innovation dans le train de vie quotidien des ménages et devient par conséquent un objet précieux, que l’on conserve longtemps.

Les modes d’emploi et manuels d’instruction sont incontournables depuis les années 1930 1 et aident à la compréhension de nos objets. Cependant, il en va du bon vouloir des fabricants de les mettre à disposition. Le permacomputing s’inspire de ces visions ouvertes du partage pour répandre l’accessibilité à la réparation du matériel informatique et de son utilisation, en marge des géants qui contrôlent et influencent leurs usagers de par leurs politiques marketing. Toutefois, tout n’est pas aussi manichéen. L’ergonomie est indispensable et est gage d’efficacité. De plus, un objet esthétiquement plaisant donnera l’envie à son propriétaire d’en prendre soin pour ne pas l’abîmer. Les constructeurs comme Dell par exemple tendent à ouvrir les ordinateurs portables, aux vues des impératifs climatiques. Nous ne parlons pas encore d’interopérabilité, ou bien encore de rétrocompatibilité, uniquement de simplicité d’ouverture; ce qui est déjà un bon premier pas. L’ouverture arrive certes, mais la miniaturisation des composants ne cesse pas. Avec la miniaturisation, vient l’irréparabilité. Pourquoi est-ce un problème ? Comment le permacomputing compte-il solutionner cette complication ? Avec des systèmes informatiques robustes, simples et sobres.

- 50 - Grindle, Mike. 2023. « Permacomputing: Tackling the Problem of Technological Waste ». The New Climate. (blog). 31 juillet 2023. https://medium.com/the-new-climate/permacomputing-tackling-the-problem-of-technological-waste-4cc7a4437ad6

- 51 - Masure, Anthony. 2017. Design et humanités numériques. Édition B42. Esthétique des données. p. 90.

- 52 - Discussion avec Émilie Gaches lors de l’atelier « rebooste ton PC ».

- 53 - Moles, Abraham. 1987. Vivre avec les choses : contre une culture immatérielle. Vol. 7. Art Press, hors-série. p. 12

- 54 - « Ikea ». 2024. In Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikea&oldid=214042456.

- 55 - « Notre histoire ». s. d. Consulté le 28 avril 2024. https://www.ikea.com/be/fr/this-is-ikea/about-us/notre-heritage-pubad29a981.

- 56 - Émilie Gaches, réal. 2024. Échange mémoire Émilie Gaches. https://www.youtube.com/watch?v=9QK0JmWqnAM. (24:30) Entretien avec Émilie Gaches sur nos recherches autour de l’informatique hardware et software.

- 57 - Crawford, Matthew B. 2009. Éloge du carburateur essai sur le sens et la valeur du travail. La Découverte. p.78

- 58 - Jarrige, François. 2016. Technocritiques: du refus des machines à la contestation des technosciences. La Découverte-poche. Paris: la Découverte. Chapitre 11, p. 289.

- 59 - Cf. 1. Entretien avec la Rebooterie en annexes.

- 60 - « Framework Laptop ». s. d. Framework. Consulté le 7 novembre 2023. https://frame.work/fr/fr.

- 61 - Bartholeyns, Gil, et Manuel Charpy. 2021. L’étrange et folle aventure du grille-pain, de la machine à coudre et des gens qui s’en servent. Carnets Parallèles. Premier Parallèle. p. 34

- 62 - Ibid.

- 63 - Oroza, Ernesto. 2009. Rikimbili. Publications de l’Université de Saint-Étienne. Cité du Design. p. 22

- 64 - Jarrige, François. 2016. Technocritiques: du refus des machines à la contestation des technosciences. La Découverte-poche. Paris: la Découverte. Chapitre 12, p. 317.

- 65 - Grindle, Mike. 2023. « What Is Open-Source Hardware and Why Does It Matter? » ILLUMINATION (blog). 29 mai 2023. https://medium.com/illumination/what-is-open-source-hardware-and-why-does-it-matter-b3e95f36fb84.

- 66 - Bosqué, Camille. 2024. Design pour un monde fini. Carnets Parallèles. Premier Parallèle. p. 105

- 67 - Cf. Entretien avec Brice Genre, cofondateur de Méta It, directeur artistique et de conception pour l’ordinateur Alt et le serveur Ctrl. Brice Genre retrace le parcours de la société Méta It, de l’ordinateur Alt et du serveur Ctrl.

- 68 - Grindle, Mike. 2023. « What Is Open-Source Hardware and Why Does It Matter? » ILLUMINATION (blog). 29 mai 2023. https://medium.com/illumination/what-is-open-source-hardware-and-why-does-it-matter-b3e95f36fb84.

- 69 - Crawford, Matthew B. 2009. Éloge du carburateur essai sur le sens et la valeur du travail. La Découverte. p.118

- 70 - Bartholeyns, Gil, et Manuel Charpy. 2021. L’étrange et folle aventure du grille-pain, de la machine à coudre et des gens qui s’en servent. Carnets Parallèles. Premier Parallèle. p. 31

- 71 - Ibid.

- 72 - Ibid. p. 31-32

- 73 - Ibid. p. 32

2. Une simplicité efficace et capable pour nos appareils

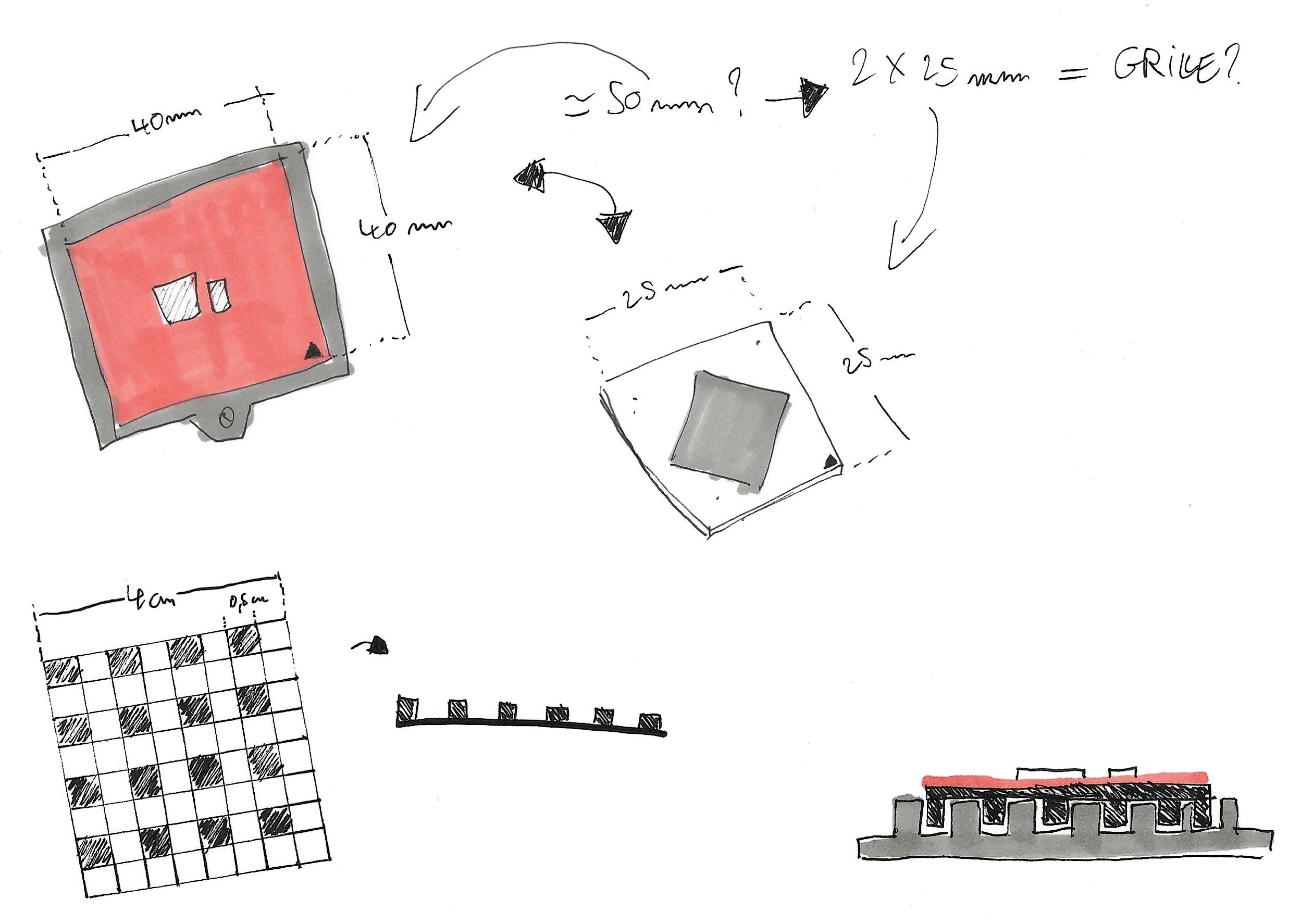

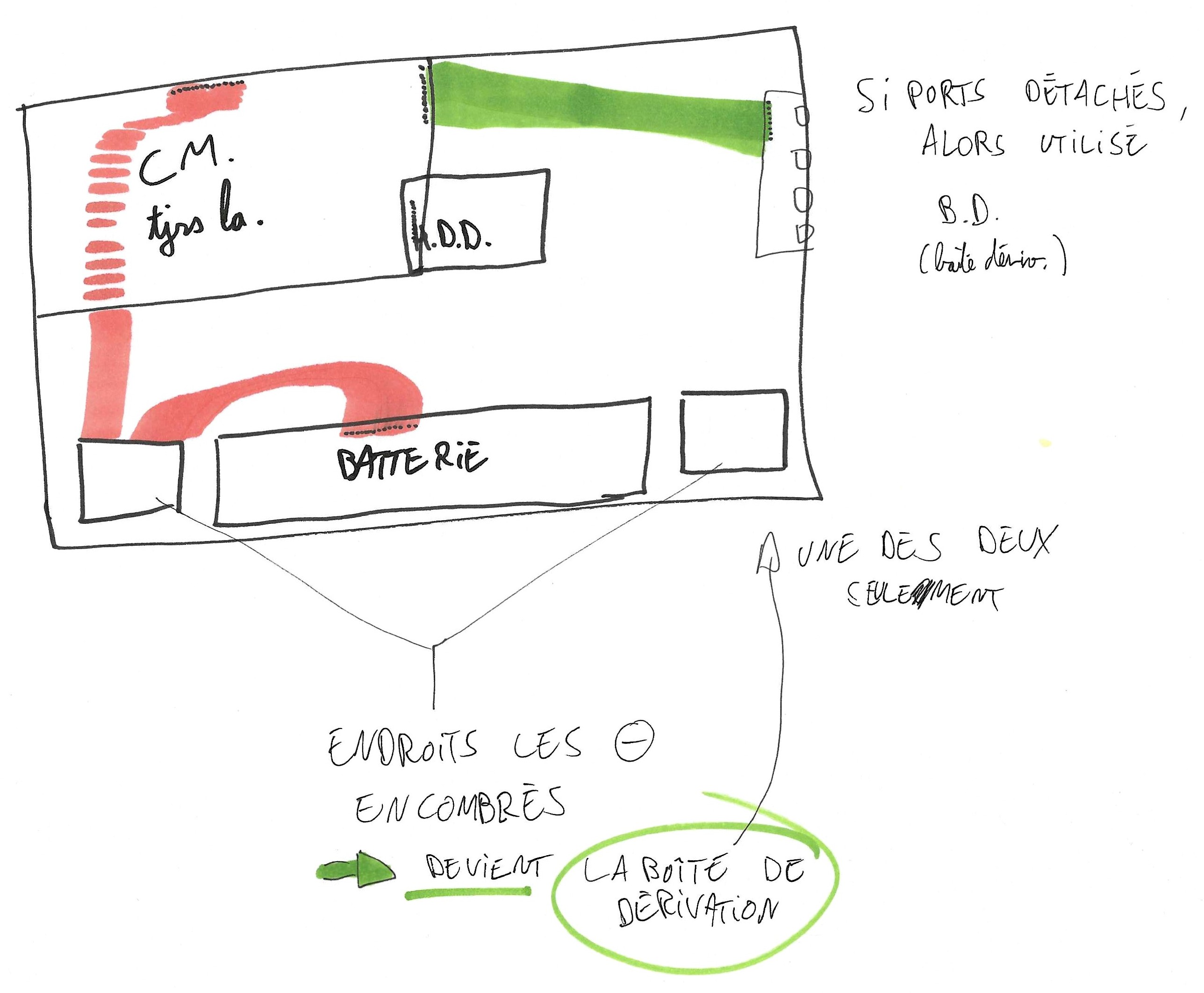

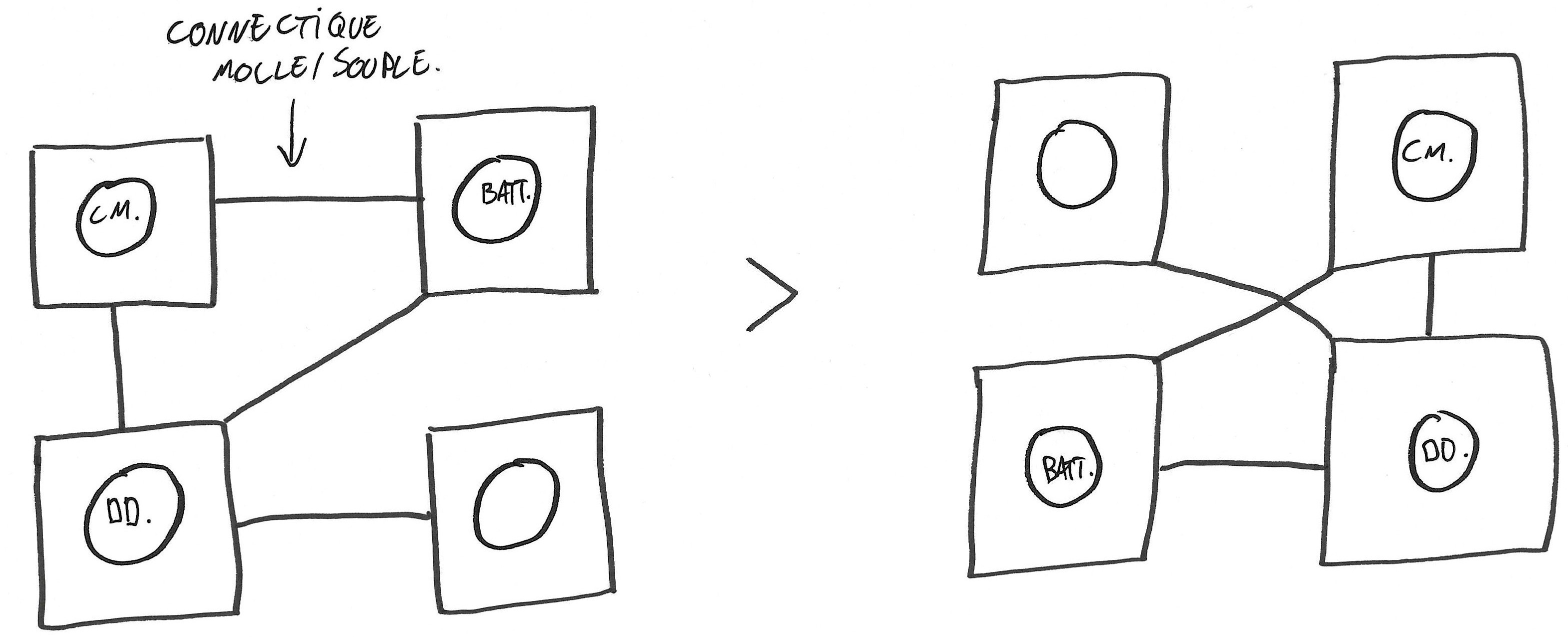

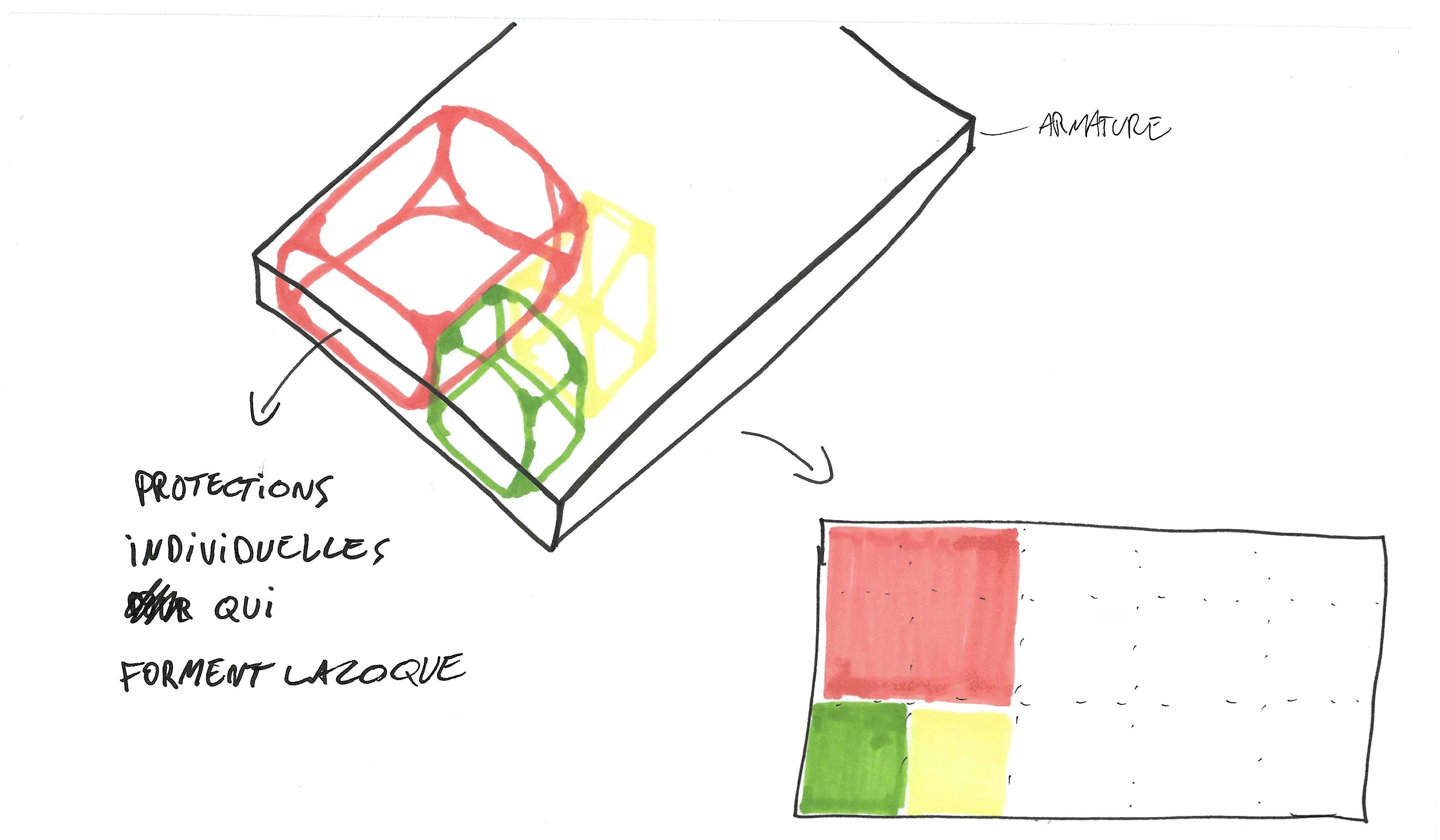

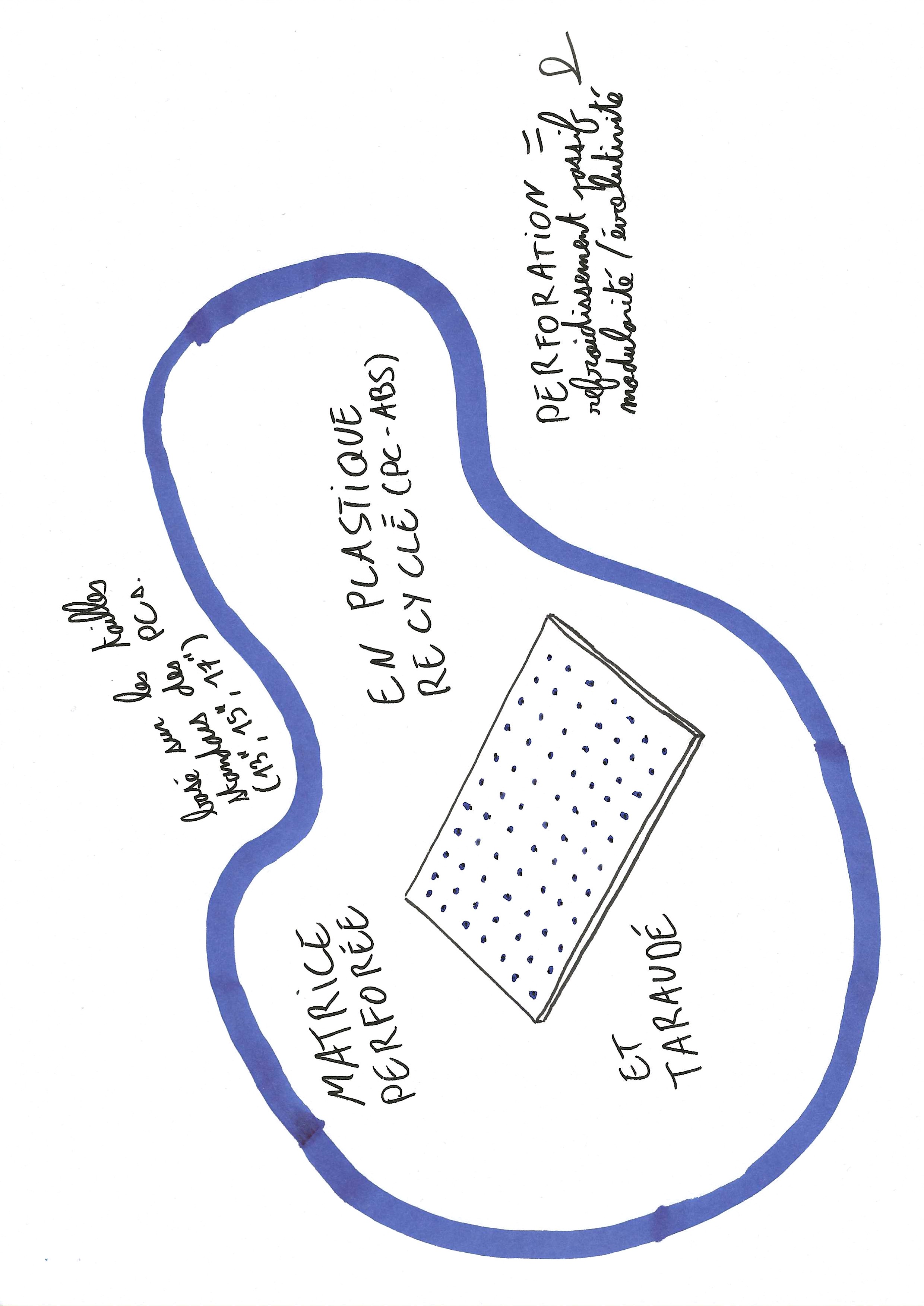

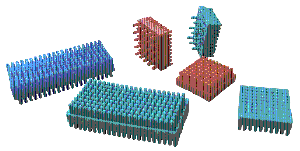

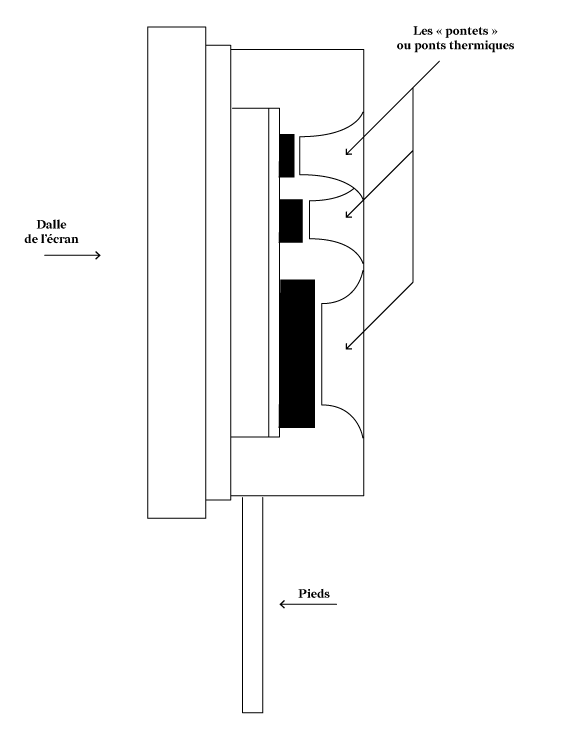

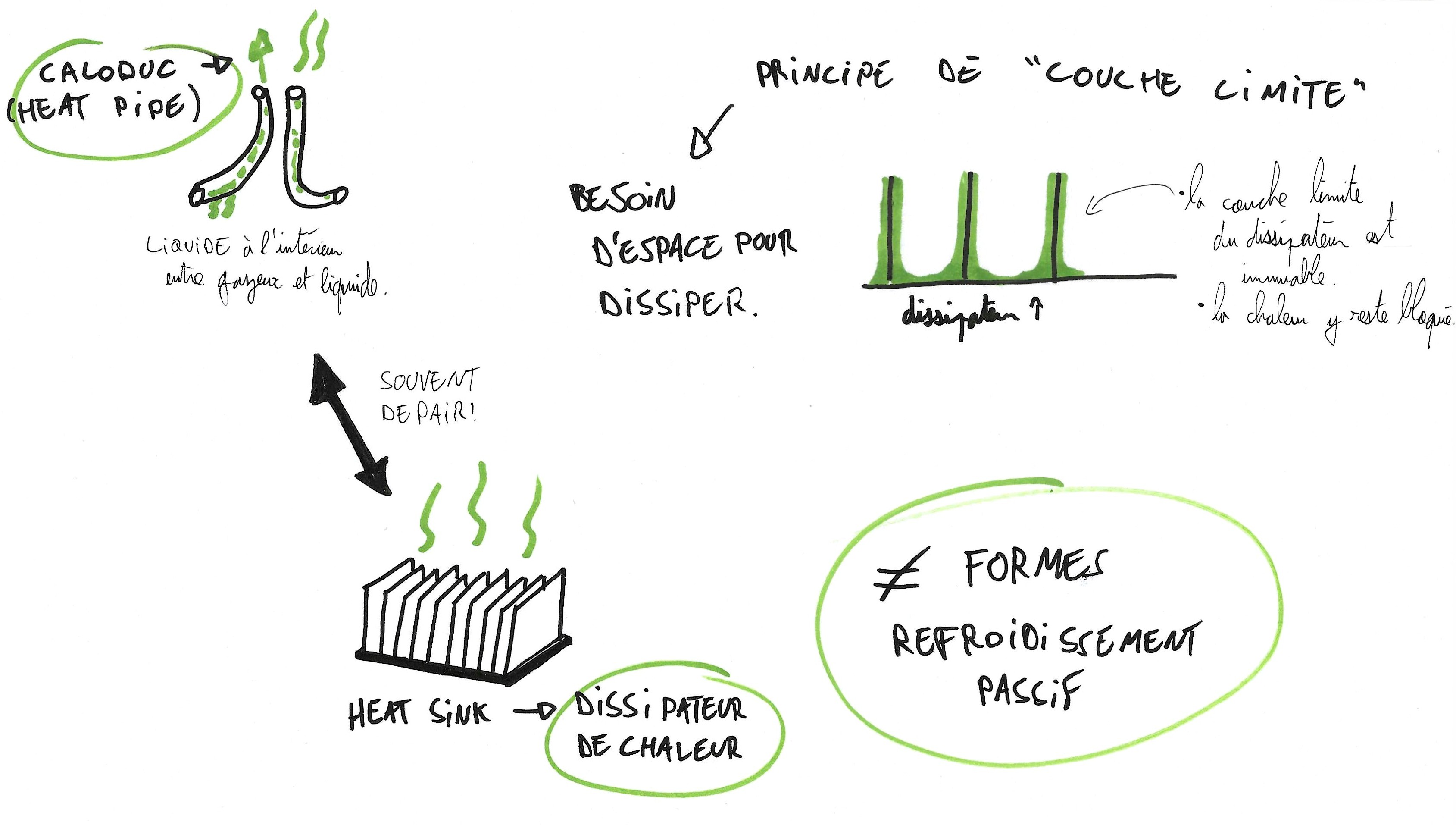

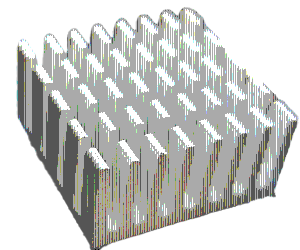

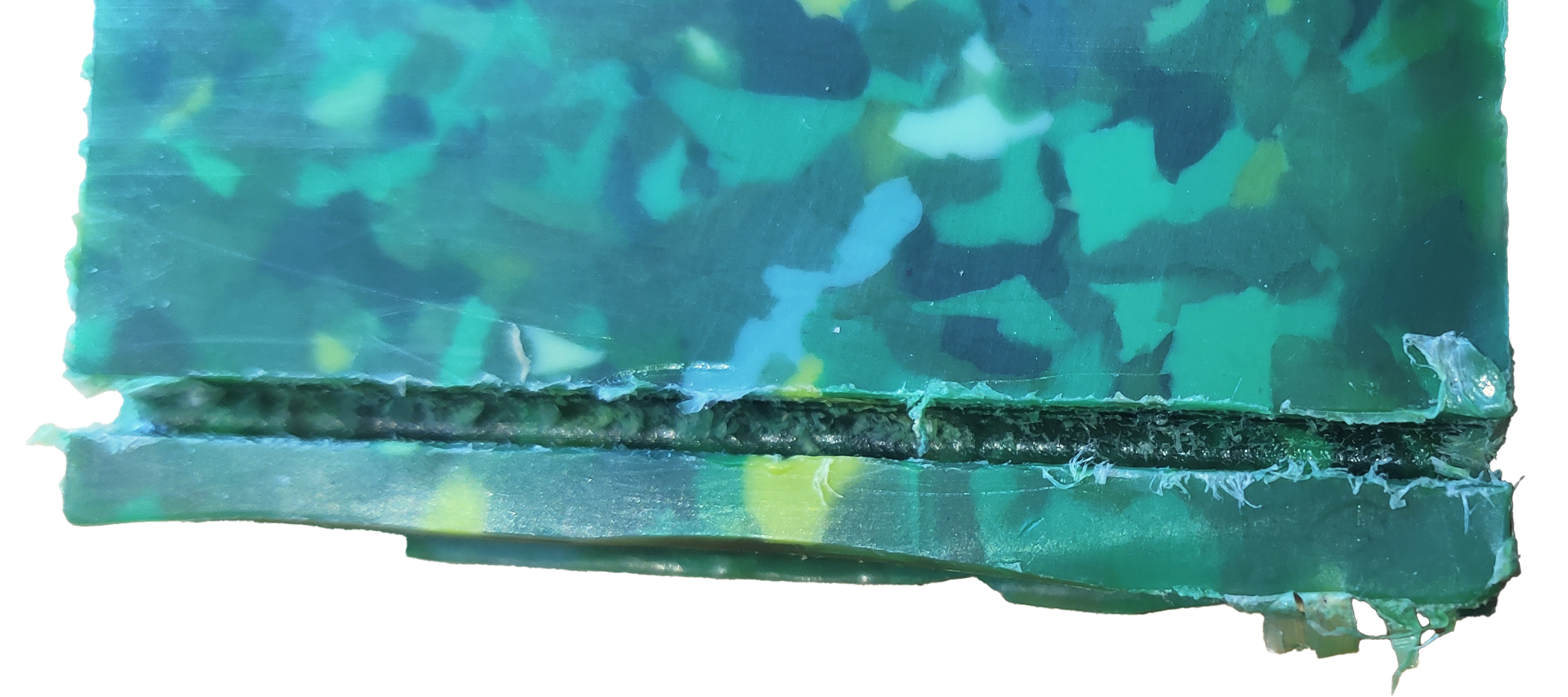

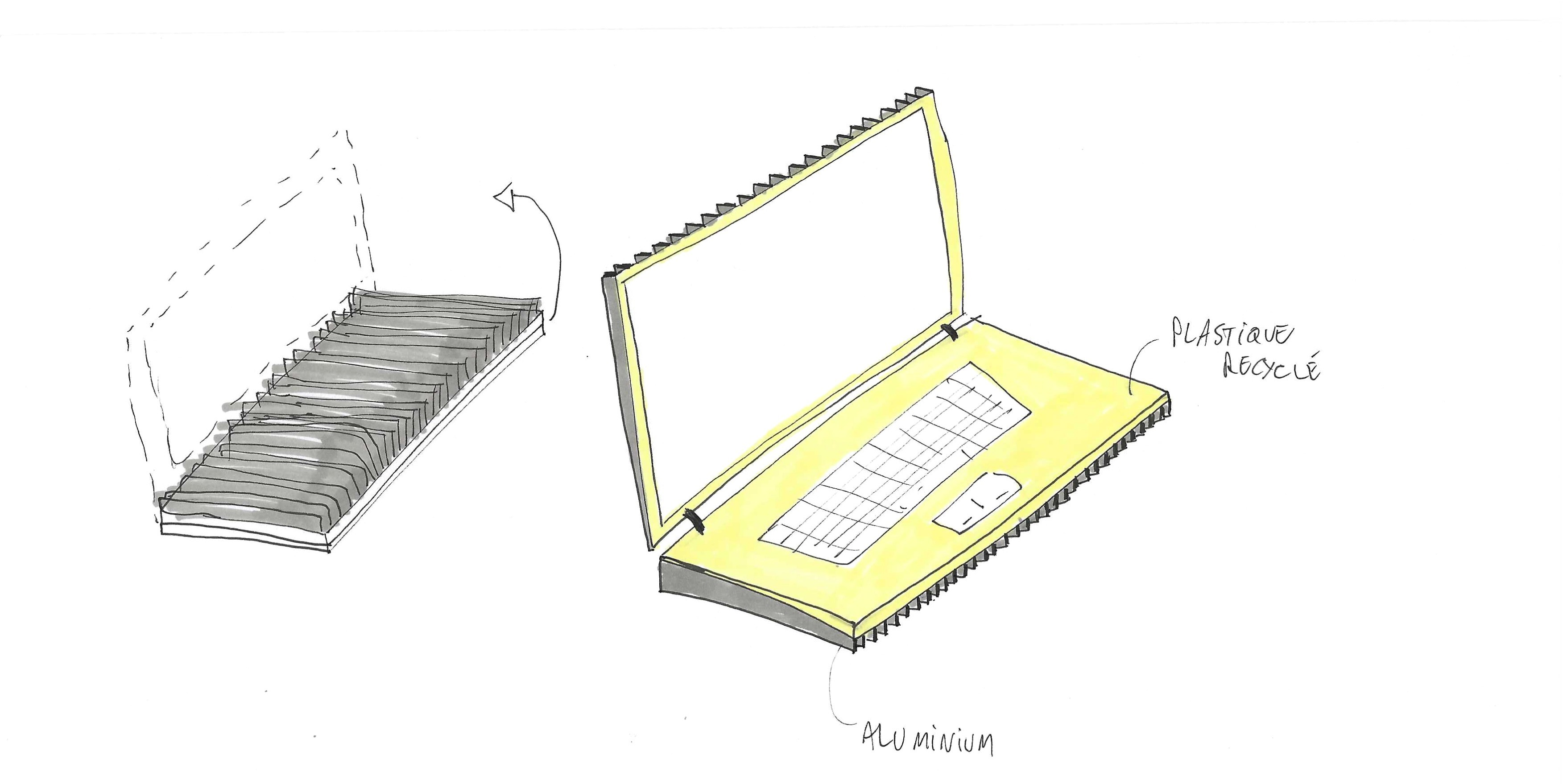

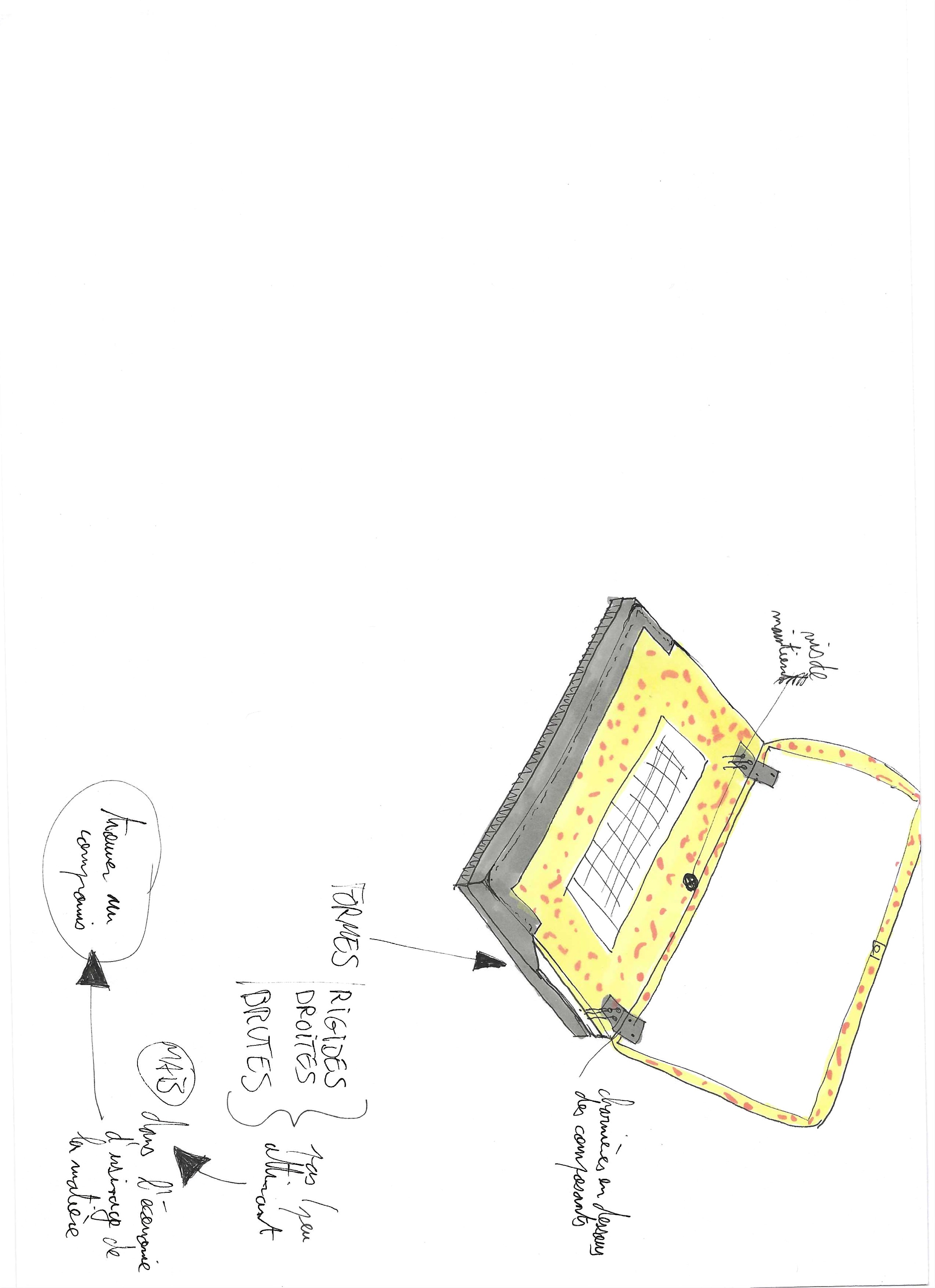

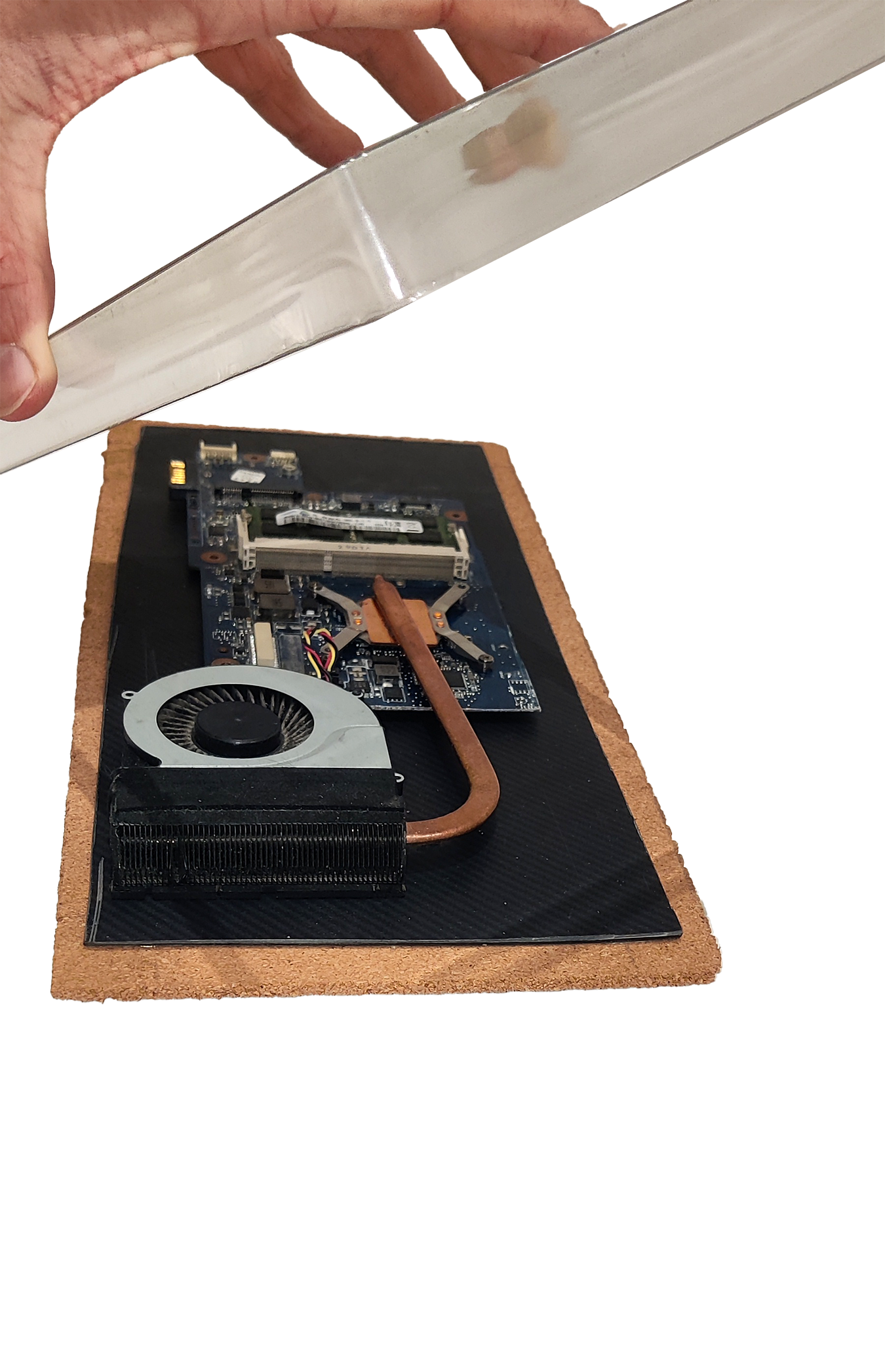

Simple dans la conception, mais simple aussi dans l’utilisation matérielle et logicielle. Ce précepte est repris d’un des points de Viznut : rester simple et petit. Pourquoi Viznut souhaite que le permacomputing reste « petit » ? Tout simplement parce que la taille induit la consommation. La taille n’est pas nécessairement liée à la grandeur d’un objet ou à la place qu’il prend dans l’espace, mais aussi à son utilisation. Nous parlons donc ici de petites et de faibles consommations d’énergie lors d’une utilisation d’ordinateur, mais aussi et surtout lors de sa fabrication. La fabrication d’un ordinateur portable requiert énormément de pièces différentes, composées elles-mêmes de matériaux différents. Ainsi, les constructeurs ont voulu cacher ces pièces sous une coque. à la manière d’un capot de voiture que l’on ouvre pour inspecter un moteur, on ouvre le capot, ou la coque de l’ordinateur portable pour pouvoir accéder à ses composants. « La Bugatti dissimule quantité de ses pièces constitutives et présente presque une « image » en deux dimensions, tandis que la Buick étale autant d’accessoires que possible, en une ruche composition tridimensionnelle, qui s’oppose, par un langage puissant et sauvage, à l’esthétique sophistiquée de la Bugatti. » 1 (Banham 2013) Il existe deux écoles de constructeurs pour les ordinateurs portables : Apple et les autres. Les macbooks d’Apple sont élégants et fins à l’extérieur, mais autant à l’intérieur. Les autres constructeurs sont dans la même mesure pour l’extérieur, mais loin du compte pour l’intérieur. L’intérieur d’un Mac est impeccablement optimisé, à un point où de l’espace vide est présent sous la coque. Les autres constructeurs, en revanche, utilisent toutes la place sous la coque et étalent les composants. « Sa forme ne découle pas de l’encombrement ou des contours de ces éléments disparates, puisqu’elle a pour seule raison d’être, de jeter un voile, de cacher et de maintenir hors de vue les entrailles de la machine et de permettre un meilleur usage et une meilleure « ergonomie » dans la manipulation de ses indices extérieurs de fonctionnement. » 1 (Moles 1987) En effet, les ordinateurs sont des éléments fragiles qui ont besoin de protections. La peau de plastique ou d’aluminium qui recouvre les composants ont un rôle protecteur mais aussi esthétique et ergonomique. C’est lorsque l’on décide d’ouvrir un ordinateur que l’on se rend compte du nombre de petites pièces, au-delà des composants, qui le composent : vis, adhésif, colle, câbles, fiches, prises, tous ses organes, les soudures et micro soudures, … Ces petites pièces sont d’abord présentes pour préserver l’intégrité de l’ensemble des composants dans leur coque protectrice. Cependant, pour des raisons économiques de fabrication, ces modes d'assemblage peuvent entraver la réparation de l’appareil, voire même sa simple ouverture. L’intégrité de l’ensemble devient alors bien trop préservée, pour les raisons économiques de l’entreprise, au-delà de la fabrication évidemment.

C’est « avec l’introduction de l’équipement électrique, [que] les réalités de base de la physique opèrent à une échelle tellement différente qu’elles échappent à l’expérience immédiate de l’usager. » 1 (Crawford 2009) Le permacomputing lutte contre la miniaturisation des composants informatiques pour cette raison exacte. Les usagers n’ont plus le contrôle sur les micro-puces, et par extension leur machines. Quel contrôle devraient-ils avoir sur leur machine ? Les puces et micro-puces ne sont pas forcément intéressantes à contrôler pour le commun des usagers. Leur souhait est d’utiliser une machine qui fonctionne, sans se soucier de devoir entrer une ou plusieurs lignes de codes dans un terminal pour opérer des actions, pour ce qui est de la partie logicielle. Le matériel se miniaturisant avec le temps, les utilisateurs ne sont plus amenés à pouvoir faire évoluer leurs machines. De ce fait, les machines se mystifient et, nous ne conscientisons plus notre utilisation de la machine. Laisser le pouvoir de l’objet à l’utilisateur, dans ce cas de l’évolutivité, de la réparabilité, de la création d’une longévité, revient à simplifier et non plus à complexifier et miniaturiser nos pièces d’ordinateurs.

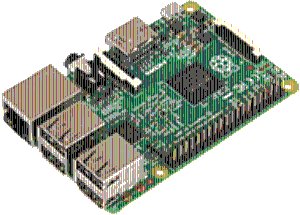

L’idée alors pour le permacomputing est de rester simple, pour anticiper un effondrement. L’effondrement de notre société actuelle devient la ligne de mire, mais que nous ne devons pas atteindre. Le bedrock computing, littéralement l’informatique de base, ne veut utiliser que le strict minimum pour faire fonctionner un ordinateur, à l’image des cartes tel que le Raspberry PI, qui est un micro ordinateur.

Cela a pour conséquence d’oublier entre autres la souris et de tout faire grâce à un terminal de commande et un clavier. Le mot « bedrock » est fort de sens puisqu’en géologie ce terme désigne la croûte terrestre, c’est-à-dire la base solide sur laquelle se déplace la vie sur Terre. On retrouve également ce terme dans le jeu Minecraft, développé d’abord par Markus Persson, alias Notch, puis par Mojang Studios, sous la forme d’un minerai indestructible qui limite la profondeur de la carte, afin d’empêcher le joueur d’aller plus bas (telle la croûte terrestre sur laquelle le joueur évolu). Si d’aventure le joueur s’y risque en trichant, il tombera dans un vide infini. Les idées derrière l’ordinateur de base sont d'une part de lutter contre la miniaturisation des composants, et d’autre part d’avoir un ordinateur indestructible, qui sont deux notions liées. Vous ne ferez par conséquent pas la même chose qu’avec un ordinateur contemporain, ceci limitera notre utilisation au minimum et réduira la consommation énergétique de l’appareil. Ces systèmes le plus simple possible, à la fois matériellement et logiciellement, devrons aussi supporter une alimentation électrique soutenable manuellement en cas d’effondrement. 1 Le principe, qui est de considérer l’effondrement comme finalité potentielle, mais non pas comme inévitable, ajoute une dimension heureuse au permacomputing. Là où aujourd’hui nous sommes inondés de chiffres et d’alertes sur le changement climatique, Viznut dans son écrit de 2021 1 prend à revers ces exclamations. Le bedrock computing est un exemple parmi d’autres qui répondrait à l’effondrement. Il est aussi, avant la réponse, un suppléant concret à ces chiffres alarmants. « Il nous reste environ trente ans de numérique devant nous, selon le cabinet Green IT. Or même dans les milieux technocritiques, on s’inquiète – à juste titre – de l’essor du numérique mais très peu de sa fin programmée. C’est pourtant un risque majeur, et nous ne sommes pas du tout prêts. Nos imaginaires futuristes reposent toujours sur une extension sans fin de la robotique, d’exosquelettes et d’intelligence artificielle. On devrait se poser sérieusement la question de ce qui va se passer quand les écrans s’éteindront et commencer à anticiper le monde d’après le numérique. » 1

Le permacomputing veut nous faire réfléchir sur notre utilisation de l’informatique, au point de se demander s’il est nécessaire, en tant que tel. Les machines d’aujourd’hui se veulent simples et intuitives alors qu’elles n’ont jamais été aussi complexes. Cette couche de simplicité masque en fait la complexité d’un système. On parle ici de noyau intouchable de l’ordinateur, le noyau kernel. Ce sont ces noyaux, le cœur véritable, qui sont à la base de tout sur l’ordinateur, avant même le BIOS ou l’UEFI. Le BIOS et l’UEFI sont les premières couches avec lesquelles l'utilisateur est amené à interagir, s’il le souhaite. Ce sont des couches de sécurité et de paramétrage au démarrage d’un ordinateur. Elles n'existent que par principes de sécurité et ne sont pas un passage obligatoire. C’est donc bel et bien ces noyaux primordiaux qui disposent des informations premières, les plus indispensables pour le bon fonctionnement d’un ordinateur. Pour l’ergonomie de l’utilisateur et son confort, les ingénieurs et les designers ont lissé les interfaces avec des couches logicielles qui s’exécutent en fond de processus. Viznut propose une bulle de simplicité pour interférer avec toutes ces couches, en s’aidant de machines virtuelles. Les machines virtuelles permettent de transitionner vers un usage de l’informatique raisonné, et allant de paire avec une faible consommation énergétique. Elles sont indépendantes, se suffisent à elles-même et peuvent être installées sur toutes les machines. Il s’agit en fait de logiciels qui simulent une nouvelle interface sur l’ordinateur. Cette interface cependant, est volontairement contrainte. Ces bulles sont donc exécutables sur une machine, de la même manière que si vous lanciez votre navigateur internet. Cette machine virtuelle, comme son nom l’indique, est comme un nouvel ordinateur éphémère sur votre machine, comme un autre système d’exploitation (Windows, MacOS, Linux, Ubuntu, …). La machine virtuelle a des contraintes prédéfinies que l’utilisateur peut modifier à sa guise pour se limiter soi-même lors de son utilisation de son ordinateur, et donc limiter leur consommation d’énergie afin d’éviter d’en avoir toujours plus besoin. 1 Cette nouvelle interface, cette nouvelle couche s’ajoute par dessus les autres, comme pour écraser les précédentes. Celles-ci d’ailleurs constituent l’interface globale de l’ordinateur. Or, « l'interface, pour sa part, est censée être « intuitive », ce qui signifie qu’elle prétend garantir le minimum de friction psychique entre l’intention de l’usager et sa réalisation. Or, c’est justement ce type de résistance qui aiguise la conscience de la réalité en tant que facteur indépendant. » 1 (Crawford 2009) Les contraintes générées par la machine virtuelle sont alors non plus perçues comme contraignantes, mais comme éléments positifs pour un principe de création. 1